Battlerap

Wie ein Subgenre aus dem Untergrund die deutsche Rap-Musik beeinflusst(e)

Hey, herzlich willkommen auf meiner Website!

Deutschrap ist seit einigen Jahrzehnten ein fester Teil unserer Musiklandschaft. In seiner jungen Genre-Geschichte entwickelten sich immer wieder neue Subgenres. Wie zum Beispiel Gangsta Rap, Pop-Rap, Trap, Cloud, Drill oder auch der Battlerap.

All diese Subgenres haben einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung von Deutschrap.

Thematisiert werden oft nur die bekanntesten Subgenres, nämlich Gangsta Rap und Pop-Rap. Aber Deutschrap bietet so viel mehr! Gerade der Battlerap ist fest verankert in der Geschichte des Deutschraps und spielt eine sehr große Rolle für die Entwicklung des Genres.

Deswegen habe ich mich mit der deutschen Battlerap-Szene auseinandergesetzt und möchte auf dieser Website mit dir in diese Szene eintauchen.

Dafür schauen wir uns in Kapitel 1 erst mal an, was Battlerap überhaupt ist und worauf es beim Battlerap ankommt.

In Kapitel 2 tauchen wir gemeinsam in die Geschichte des HipHops und in die Geschichte der Rap-Musik ein. Das ist wichtig, um zu verstehen, wie tief Battlerap in der Deutschrap-Geschichte verankert ist und welchen Einfluss die damaligen Deutschrap-Akteure auf die heutige Battlerap-Szene hatten.

In Kapitel 3 schauen wir uns die Hochphase des deutschen Battleraps an: die Zeit von 2010 bis 2015. Battlerap war neben der Mainstream-Rap-Musik sehr beliebt in der Deutschrap-Szene. Doch ab 2015 scheint der Mainstream sich so stark zu verändern, sodass der Battlerap zurück in den Untergrund gedrängt wurde. Oder doch nicht?

In Kapitel 4 beschäftigen wir uns mit den kritischen Punkten von Battlerap: Sexismus, Rassismus und Diskriminierung. Wie weit darf Battlerap gehen? Gibt es überhaupt eine Grenze im Battlerap?

In Kapitel 5 schauen wir, was der aktuelle Stand im Deutschrap ist. Neben der Veränderung des Mainstreams veränderte auch Social Media und das Musik-Streaming die Deutschrap-Szene. Kann der Battlerap dagegen wieder Mainstream werden? Gibt es überhaupt noch eine Battlerap-Szene?

Falls du dich nur für eines der Kapitel interessierst, kannst du dich gerne auch im Kapitel-Reiter oben auf der Website zum jeweiligen Kapitel durchklicken.

Alternativ kannst du auch eines der drei Videos anschauen:

Video 1 beinhaltet die Themen aus Kapitel 1.

Video 2 beinhaltet die Themen aus Kapitel 4.

Video 3 fasst Kapitel 2, 3 und 5 zusammen, geht aber nur auf die Battlerap-Szene ein.

Disclaimer

Gerade in Kapitel 4 können Ausdrücke aus Rap-Texten vorkommen, die als rassistisch, sexistisch oder homophob einzustufen sind.

Außerdem wird auf dieser Website nicht gegendert. Denn leider sind im Battlerap verhältnismäßig nur sehr wenige Rapperinnen vertreten. Geht es doch mal um Rapperinnen, werden sie natürlich auch explizit so benannt.

Kapitel 1

Was ist überhaupt Battlerap?

Die kurze Antwort: Bei Battlerap geht es darum, seinen realen oder fiktiven Gegner verbal zu dissen. Dabei ist es wichtig, sich selbst so positiv wie nur möglich darzustellen, während der Gegner so schlecht wie nur möglich dargestellt wird.

Battlerap kann man zwischen Battle-Tracks, Disstracks und organisierten Battles unterscheiden.

Bei Battle-Tracks legt sich ein Rapper mit der ganzen restlichen Szene an.

Disstracks werden von Rappern gegen andere Rapper geschrieben, wenn sie gerade miteinander Beef haben. Die zwei berühmtesten Beefs der Deutschrap-Geschichte sind einmal Eko Fresh gegen Kool Savas und Bushido gegen Kay One.

Der Beef von Eko Fresh und Kool Savas wurde zum Beispiel ausgelöst, weil Eko Fresh den Battle-Track „Die Abrechnung“ machte und dabei auch seinen ehemaligen Mentor Kool Savas disste. Der ließ sich das nicht auf sich sitzen und brachte kurz darauf den bis dahin größten Disstrack der Deutschrap-Geschichte raus: „Das Urteil“.

Kool Savas vs. Eko Fresh: "das Urteil"

Die 3. Form des Battleraps sind organisierte Battles, in denen Rapper verbal gegeneinander antreten. Diese Art des Battleraps steht auch im Fokus dieser Website.

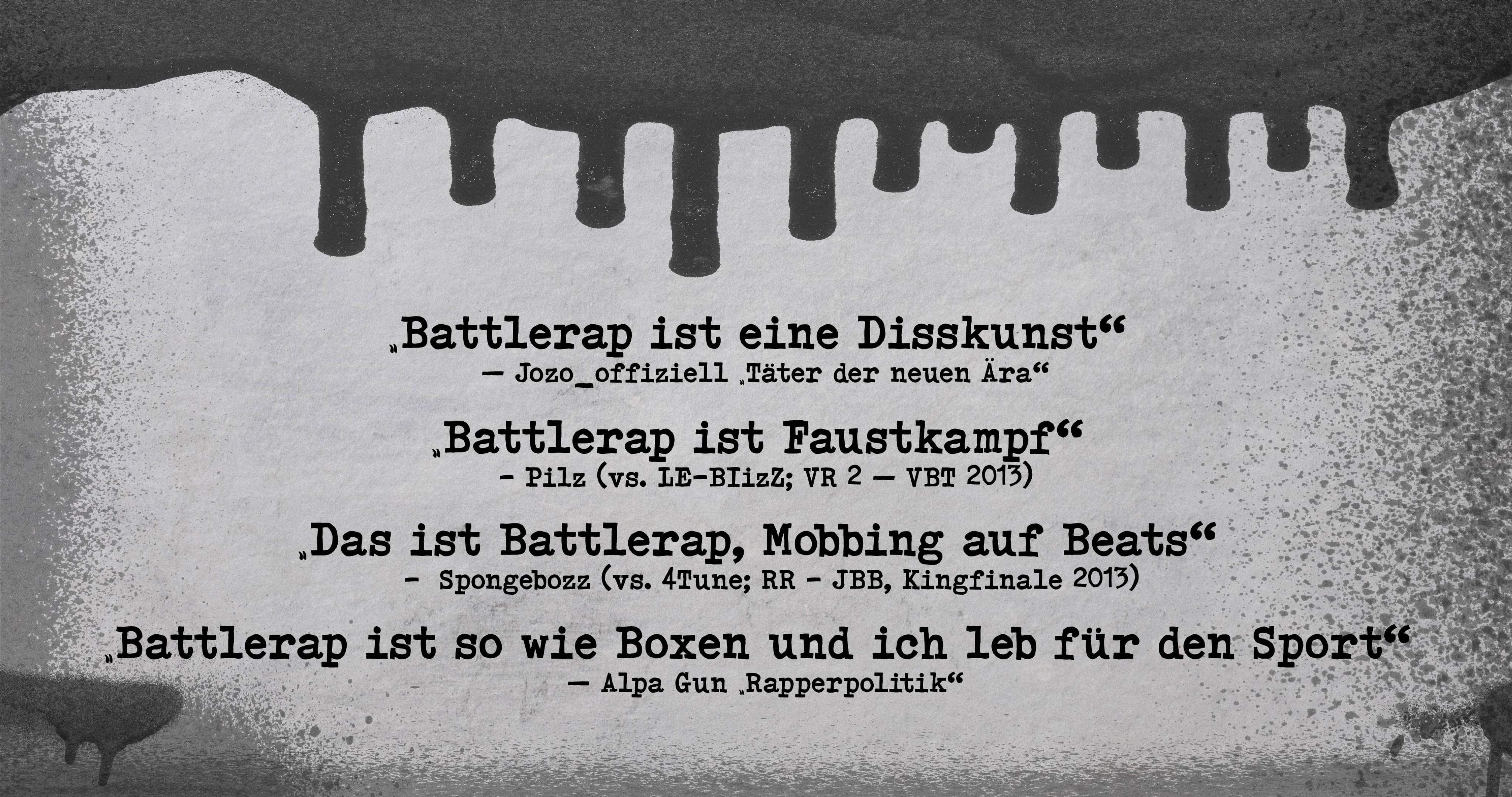

Es gibt viele Lines von Rappern, die sagen, was Battlerap aus ihrer Sicht ist:

Hier fällt auf, dass Battlerap oftmals mit einer Sportart verglichen wird. Und auch HipHop-Journalist Falk Schacht sieht das so:

Der Vergleich der Rapper mit dem Sport ist also ein guter Anhaltspunkt. Im organisierten Battlerap werden Wettkämpfe betrieben und es wird an den eigenen Skills trainiert, bis man der Beste ist.

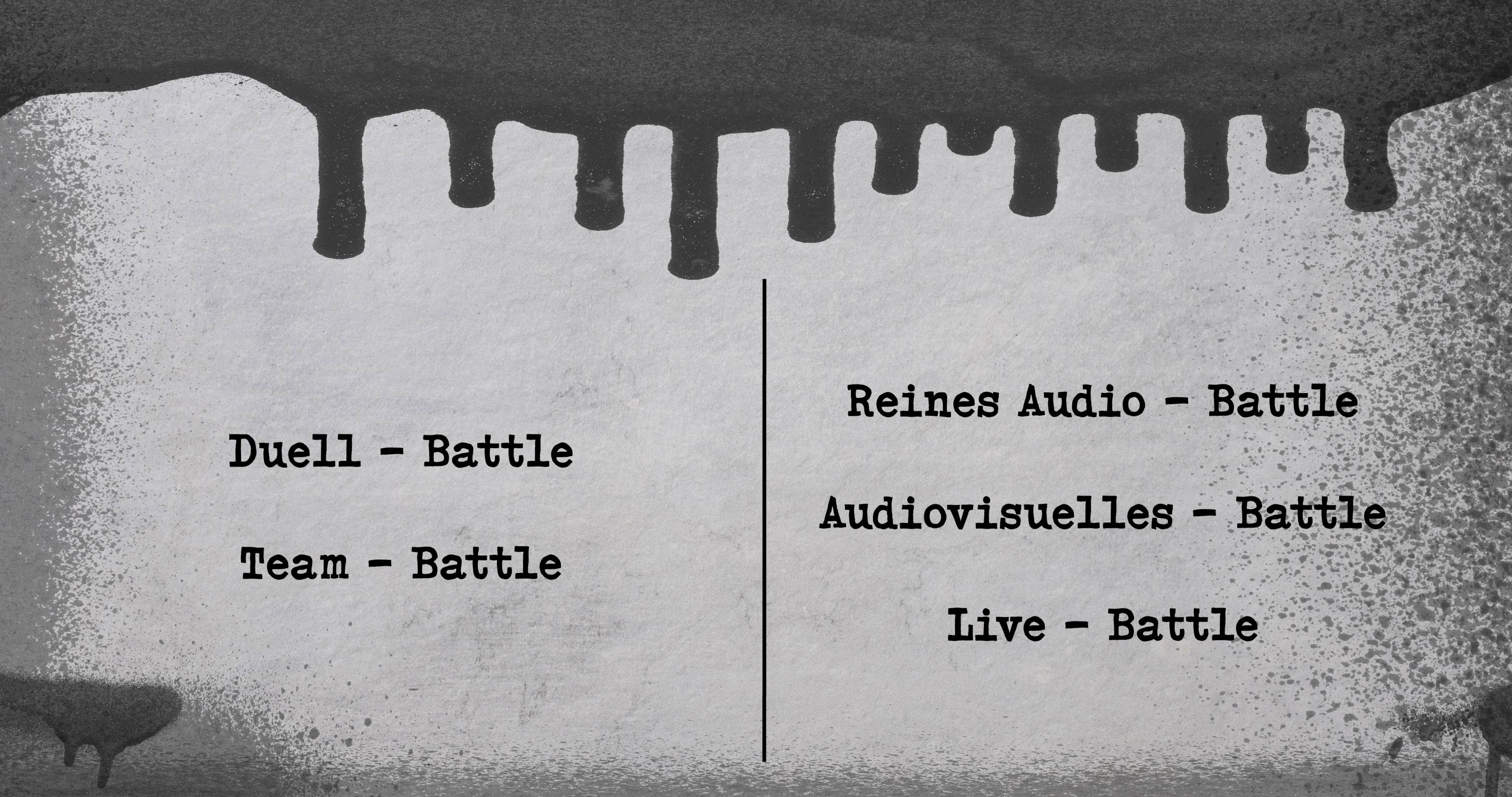

Im Laufe der Zeit wurden viele verschiedene Battlerap-Wettkämpfe betrieben. Ganz grob kann man diese folgendermaßen unterscheiden:

Diese verschiedene Modelle können auch miteinander kombiniert werden. So kann zum Beispiel ein Duell-Battle oder ein Team-Battle Live ausgetragen werden oder als Audiovisuelles-Battle.

Hier nun eine Übersicht der bekanntesten Battlerap-Plattformen in Deutschland:

Rap am Mittwoch

Erstauflage: 1999 - 2000

Zweitauflage: 2010 - 2018

TopTierTakeover

Seit 2018

Don´t Let The Label Label You

Seit 2013

VideoBattleTurnier

Von 2007 bis 2018

JuliensBlogBattle

Seit 2012

Reimliga Battle Arena

Von 1997 bis 2020

Live-Wettbewerbe sind die Klassiker im Battlerap und zu ihnen gehören zum Beispiel „Rap am Mittwoch“, „TopTierTakeover" und „Don´t Let The Label Label You“.

Grundlegend geht es hierbei darum, sich live vor einer Crowd zu duellieren.

Jeder dieser Veranstaltungen hat noch mal ihren eigenen Ablauf und ihre eigenen Kategorien.

So gibt es bei DLTLLY zum Beispiel eine Written Acapella Battle Liga und diverse andere Formate wie das BadBarsBattle, ComplimentsBattle uvm..

Audio-Battles waren vor allem in den 2000er-Jahren beliebt. Rapper duellieren sich ausschließlich in Audio-Form. Das heißt, die Kontrahenten und wir können dem Battle nur zuhören und sind somit gezwungen, auf das Gesagte der Rapper zu achten. Die bekannteste reine Audio-Battlerap-Plattform war die ReimligaBattleArena.

Audiovisuelle-Battles sind quasi die Erweiterung der Audio-Battles. Hier waren die größten Plattformen das „Videobattleturnier“ und das „JuliensBlogBattle“. Bei den Audiovisuellen-Battles wird nicht nur darauf geachtet, was gerappt wird, sondern auch die Delivery und das Musikvideo wird mitbewertet.

Mit den verschiedenen Plattformen beschäftigen wir uns genauer in Kapitel 2 und 3.

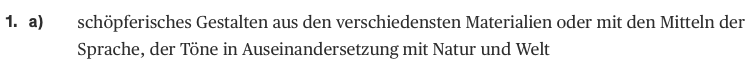

Ist Battlerap Kunst?

Ist das Kunst oder kann das weg? Das hört man immer wieder. Auch auf Deutschrap bezogen.

Für 4Tune, Falk Schacht und Robin Meyer ist es ganz klar: Ja, Rap ist Kunst!

Der Duden bietet für den Begriff „Kunst“ drei verschiedene Bedeutungen an:

Demnach ist Rap-Musik und vor allem Battlerap definitiv Kunst. Denn das Schreiben von poetischen Texten, gepaart mit einer guten Delivery muss geübt sein. Und gute Reime, gewiefte Wortwitze und gute Vergleiche müssen eben gelernt sein.

Aber woran misst man einen guten Rap-Text und wie gewinnt man ein Rap-Battle?

Bei einem Rap-Part achtet man einerseits auf die Technik und andererseits auf den Inhalt. In der Regel werden sowohl die Technik als auch der Inhalt 50:50 gezählt.

Beginnen wir mal mit der Technik:

Bei der Technik achtete man auf ähnliche Parameter wie auch im Deutschunterricht in der Schule: Reimart, Reimform und die Reimtechnik. Aber auch der Flow und die Delivery ist für den Rap-Sport wichtig.

Die Reimart ist quasi die „Gestalt“ des Reims.

Es geht darum, wie viele Silben ein Reim hat. Ein Reim kann zum Beispiel aus nur einer Silbe bestehen: „Haus“ - „Maus“, zwei Silben: „gehen“ - „stehen“ oder sogar noch mehr besitzen. Gerade im Battlerap ist es natürlich qualitativ hochwertiger, wenn man sich für einen mehrsilbigen Reim entscheidet. Fünf- und sechssilbige Reime sind schwer zu finden. Kommen diese dann auch noch vermehrt vor, hat der Rapper aus der technischen Sicht erst mal einen sehr guten Rap-Part.

Die Reimform kann man sich als das „Aussehen“ des Reims und der Zeile, nachdem der Reim platziert wurde, vorstellen. Sie beschreibt also, wo die Reime innerhalb einer Zeile platziert sind. Im Rap bedient man sich gerne an den aus der Lyrik stammenden Reimschemen.

Einen Flow zu haben ist als Rapper essenziell.

Es ist der Sprachrhythmus des Raps und kann von Text zu Text unterschiedlich sein. Der Flow ergibt sich aus der Reimform, der Reimart und dem Beat. Obwohl man also bestenfalls komplexe Reim(-strukturen) in seinem Text hat, soll das Gerappte am Ende wie eine einfache Äußerung in einem Gespräch klingen. Außerdem sollte der gerappte Text flüssig und möglichst verständlich auf dem Takt sein.

Das heißt: Selbst wenn man einen guten Rap-Text geschrieben hat, heißt das nicht, dass man direkt den Flow beherrscht. Manche Rapper haben den Flow von Natur aus in sich und andere müssen ihren Part mehrmals üben, um den Flow auch wirklich richtig rüberbringen zu können.

Neben der Reimform, der Reimart und dem Flow gibt es noch weitere Reimtechniken und Stilmittel, die im (Battle-)Rap gerne benutzt werden. Diese kannst du dir hier in der folgende Liste anschauen:

Reime, die klar und deutlich sind. Aus dem Deutschunterricht bekannt als reiner Reim.

Beispiel: „nett“ - „fett“

Reime, bei denen die Worte am Ende des Verses zwar ähnlich klingen, aber unterschiedlich geschrieben werden. Dadurch unterscheiden sich die Flow-Techniken.

Beispiel:

„Ein Anti-Kriegs-Klangerzeugnis?

Pff, ganz was Neues

John Lennon hat das schon in den 70ern gemacht

Hat ja richtig was gebracht“

- Alligatoah „Musik ist keine Lösung“

Ein Zweckreim nennt man einen Reim, der nur an dieser Stelle steht, weil es sich reimt. Inhaltlich hat das gereimte Wort keinen Zusammenhang mit dem Kontext. Dadurch ergeben gezweckte Reime oft keinen Sinn und werden in einem Rap-Battle negativ bewertet.

Beispiel:

„Ich trinke im Sommer eine Tasse Tee, auf einmal war die Tasse leer, Schnee.“

Einfach gesagt sind das Mehrfachreime:

Mindestens zwei der letzten Silben reimen sich auf das letzte Wort der darauffolgenden Zeile. Bei mehreren zusammengehörenden Zeilen spricht man dann zum Beispiel von einem Dreifach- oder einem Vierfachreim.

Beispiel:

"Ich trüge Seide in meiner Traumrolle, doch das Leben schenkt mir nur Baumwolle."

Ein Reim, der durch mehrere aufeinanderfolgende Zeilen läuft. Der Reim kann entweder aus einer oder aus mehreren Silben bestehen.

Beispiel:

"Yo, Now I was downtown clubbin', ladies night

Seen shorty she was crazy right

And I approach baby like

Ma, What's your age and type?

She looked at me and said: you's a baby, right?

I told her: I'm 18 and live a crazy life

Plus I'll tell you what the 80's like

And I know what the ladies like

Need a man that's polite, listens and takes advice"

- Juelz Santana "Hey Ma"

Man benutzt am Ende von zwei Zeilen dasselbe Wort. Aber durch den jeweiligen Kontext, in dem das Wort steht, erhalten die gleichen Wörter einen anderen Sinn.

Beispiel:

„Denn an Nikolaus, geh ich mit Nicole aus,

Zwei Gläser Sekt und dann zieht sich Nicole aus“

- Farid Bang „Bitte Spitte 5000“

Das Ende einer Zeile und der Anfang der nächsten Zeile werden so aufgebaut, dass man eigentlich einen Standartreim erwartet. Dafür kommt ein Wort, das sich zwar nicht reimt, aber dafür vom Sinn und Inhalt her passt.

Beispiel:

„Was sind das hier für Sitten – steck sie weg, deine Kohle.“

Das letzte Wort einer Zeile wird über mehrere Zeilen hinweg wiederholt. Dabei ist es an das eigentlich gereimte Wort angehängt.

Beispiel:

„You follow me homie, listen, I subjected my ways motherfucker

To cocaine, weapons that spray, at your fucking face motherfucker

It's Santana the great motherfucker, in the place motherfucker

Stay away motherfucka

Cause I'm headed straight to the top, Motherfucka"

-The Diplomats „I Love You“

Hier geht es darum, jemanden zielgerichtet mit einem Witz schlecht zu reden. Statt eines Witzes kann es auch eine Pointe in den Zeilen sein. Gerade Punchlines sind im Battlerap essenziell, denn mit ihnen kann man seinen Gegner treffen und dissen.

Beispiel:

„Du stehst vor'm Traualtar, gibst deiner Frau das Ja-Wort | Doch sie antwortet nicht, denn sie ist aufblasbar.

- Kollegah „Runde 06“

Auch Vergleiche werden im Battlerap sehr oft verwendet. Denn mit Vergleichen kann man sich selber viel besser darstellen.

Beispiel:

„Rap ist Sport! Doch leider fehlt deiner Mannschaft die Taktik, ich mach Höchstleistungssport und ihr Krankengymnastik.“

- F.R. „Sport“

Der Rapper spricht auf dem Beat in doppelter Geschwindigkeit.

Diese Technik ist relativ schwierig, weil es darauf ankommt, den Takt zu halten und trotzdem deutlich zu sprechen.

Wird als die Königsdisziplin im Schnell-Rappen gehandelt.

Im Vergleich zum normalen Flow ist die Geschwindigkeit des Rappers hier dreifach so schnell.

Beim Inhalt ist es im Battlerap erst mal ganz einfach: Alles geht, so lange man seinen Gegner verbal fertig macht und sich selber gut darstellt. Je mehr man über seinen Gegner weiß, desto besser. Denn dann weiß man, was ihn treffen könnte und was man nicht ansprechen muss.

Rapper 4Tune geht bei einem Rap-Battle folgendermaßen vor:

Die Delivery ist im Battlerap wichtig. Ohne sie ist es für einen Battlerapper sehr schwer, glaubwürdig rüberzukommen.

Wir haben in diesem Kapitel gelernt, dass Battlerap ein verbaler Wettkampf ist, bei dem es darum geht, seinen Gegner so stark wie möglich zu dissen.

Das erreicht man mithilfe von lyrischen Mitteln, die wir bereits aus der Dichtkunst kennen. Demnach ist Battlerap eine Art Kunstform, bei der man trainieren muss, um einer der Besten sein zu können.

Neben der Lyrik spielt beim Battlerap auch der Flow und die Delivery eine große Rolle. Ohne einer guten Bühnenpräsenz und eines guten Sprachrhythmus kann ein Battlerapper seinen gerappten Text nicht gut rüberbringen.

In den folgenden zwei Kapiteln schauen wir uns genauer an, wie HipHop und Deutschrap entstanden sind, wie sich im Zuge dessen der Battlerap entwickeln konnte und welchen Einfluss Battlerap auf den deutschen Rap hatte.

Kapitel 2

Wie entstand eigentlich HipHop und Rap-Musik?

HipHop ist der Oberbegriff einer Kultur, die sich in den 1970er-Jahren in der Bronx etablierte. Diese Kultur besteht aus vier Elementen: das DJing, das B-Boying, das Graffiti-Writing und der Rap-Musik.

Rap-Musik hat eine lange Ursprungsgeschichte. Es ist zwar richtig, dass Rap-Musik im Zuge des HipHops in den 1970er-Jahren entstand, dennoch gehen die Wurzeln des Raps weit vor die Kolonialisierung im Savannengürtel Westafrikas. Eine bestimmte Jahreszahl kann man hier aber nicht nennen.

Schon damals wurde im Savannengürtel Musik und Dichtung als eine Art Ausdrucksform in sozialen Situationen genutzt. Die Griots nutzten Spott- und Schmähgedichte, um sich zu verständigen. Zudem nutzten sie diese Gedichte auch zur Beleidigung von Individuen und Gruppen. Griots nutzten ihre sprachlichen Mittel aber auch für Lobpreisungen und griffen mithilfe von scharfem, satirischem Humor politisch Mächtige an.

Die Absicht der Griots war dabei in erster Linie das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gemeinschaft zu stärken. Außerdem sollten so die Kultur, die Geschichten und die Traditionen der Griots am Leben erhalten werden.

Stilistisch für die Erzählweise war eine sehr bildhafte Sprache mit vielen Symbolen und Sinnbildern. Die Geschichten werden in rhythmischen Versen vorgetragen und deren Wirkung durch ein begleitendes Trommelspiel noch verstärkt.

Unzählige Menschen aus Afrika wurden im Zuge des Sklavenhandels nach Amerika gebracht und dort als Sklaven und Arbeitskräfte eingesetzt. Sie wurden teilweise mit sehr gewaltsamen Methoden dazu gezwungen, sich der amerikanischen Kultur anzupassen und die völlig andere Sprache zu sprechen.

In Süd- und Mittelamerika durften die Sklaven immerhin auf ihren traditionellen Musikinstrumenten spielen. Aber in der heutigen USA war es ihnen verboten, weswegen sie eine neue Sprache entwickelten, die den Charakter der afrikanischen Sprachkultur widerspiegelte und von Bildern, Metaphern und Symbolen geprägt war.

Es entwickelten sich neue Erzählformen wie zum Beispiel das „Playing the Dozens“ und das „Signifyin´“.

Das „Dozens“ stammt aus dem afroamerikanischen Straßen- und Gefängnis-Milieu der 1950er-Jahre. Ziel ist es, scherzhaft gemeinte Streitgespräche vor einem zufälligen Publikum vorzutragen. Dabei war es wichtig, die Fertigkeiten des Kontrahenten infrage zu stellen, ihn zu verhöhnen und sogar die moralische Integrität der Familie des Kontrahenten anzuzweifeln. Man kann sagen, dass das Dozens ein Vorläufer des Battleraps ist.

Das „Signifyin´“ ist eine verwandte Art des Dozens. Hierbei ging es darum, den führenden weißen Sprachduktus zu unterlaufen.

Wie schon angeteasert, beginnt die Geschichte der Rap-Musik, wie wir sie heute kennen, in den 1970er-Jahren in der South Bronx von New York City.

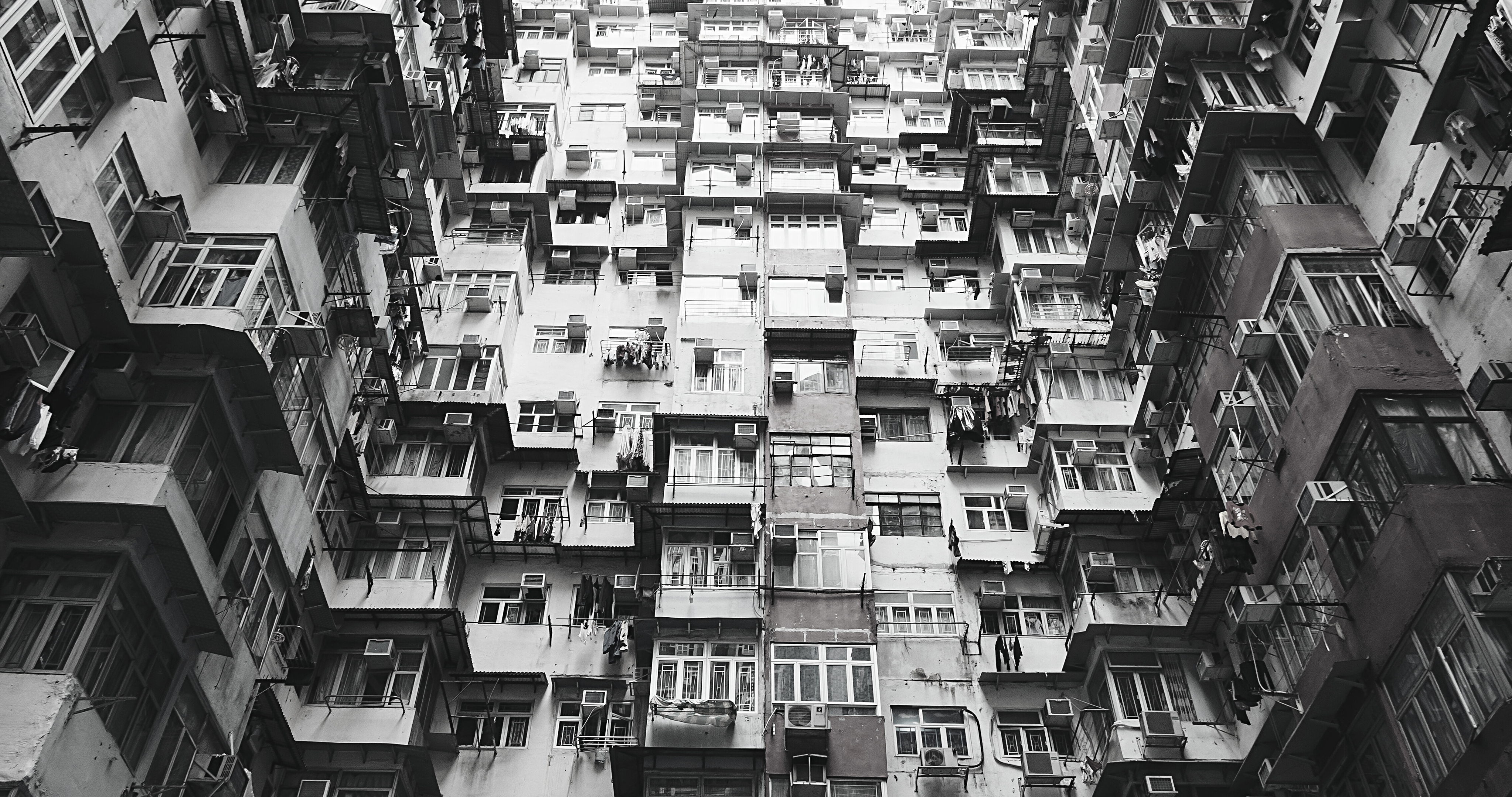

Bis Mitte der 1960er-Jahre wurde dort eine Straße gebaut: die Cross Bronx Expressway.

Bei der Planung der Straße wurde allerdings keine Rücksicht auf soziale Strukturen genommen, weswegen sie die South Bronx zerschnitt, Stadtviertel durchkreuzte und zur sozialen Destabilisierung führte. Die Folge: Der Großteil der Bevölkerung zog weg, über hunderttausende verloren ihre Jobs und die Jugendarbeitslosigkeit explodierte — genau wie die organisierte Kriminalität.

Es wurde um Macht- und Gebietsansprüche zwischen verschiedenen Straßengangs gekämpft und die Gewalt eskalierte nicht nur zwischen den Gangs, sondern richtetet sich auch gegen die Polizei.

In den 1970er-Jahren begann die schwarze Bevölkerung, sich auf ihre kulturelle Identität zu beziehen und sich neu zu erfinden. Dabei nutzten sie nicht nur Gewalt, sondern auch die Kunst:

Sie suchten sich neue, eigene kreative Ausdrucksformen und der HipHop entstand.

Die Elemente DJing, B-Boying und Rap-Musik entstanden auf sogenannten Blockpartys.

Bei Blockpartys legte ein DJ Platten auf seinem Plattenspieler auf und um ihn herum versammelten sich dann eine Gruppe von Leuten. Die wichtigsten und berühmtesten DJs aus dieser Zeit waren „The Godfathers of HipHop“: Afrika Bambaataa, Kool DJ Herc und Grandmaster Flash.

Kool DJ Herc organisierte im Jahr 1973 die ersten Blockpartys in der Bronx.

Bei diesen Blockpartys standen immer die DJs im Vordergrund. Anders als heute waren die MCs dafür zuständig, den DJ zu begleiten und als Moderator und Animateur für Stimmung zu sorgen. Mit der Zeit stellte sich aber heraus, dass die MCs eine mindestens genauso gute Arbeit leisteten wie die DJs, sodass sie plötzlich immer mehr im Vordergrund standen.

Fünf Jahre später (1979) wurde Rap-Musik durch die Veröffentlichung des Songs „Rappers Delight“ von der Sugar Hill Gang ein Massenphänomen, das sogar bis nach Deutschland reichte.

Wie kam HipHop nach Deutschland?

Anfang der 1980er-Jahre schwappte die HipHop-Kultur letztendlich auch zu uns nach Deutschland rüber. Damals war das Internet noch nicht so verbreitet wie heute und es gab keine Smartphones, weshalb man die Kultur nur proaktiv kennenlernen konnte. Das heißt: Wenn man von HipHop erfahren hatte und mehr wissen wollte, musste man sich selbst auf den Weg machen und etwas über die Kultur herausfinden.

Geprägt von Dokumentarfilmen wie „Style Wars“ (1983) und Spielfilmen wie „Wild Style“ (1983) oder „Beat Street“ (1984) interessierten sich immer mehr deutsche Jugendliche für Graffiti und das Breakdancing. Plötzlich tauchten Gemälde an Wänden auf und im Fernsehprogramm konnte man immer wieder Breakdancer sehen. Interessanterweise thematisierten die europäischen Medien HipHop viel früher und intensiver als die Sender in den USA. Dieser Fokus löste dann 1983 letztendlich auch die sogenannte Breakdance-Welle in Deutschland aus. Zu diesem Zeitpunkt dachte man in Deutschland noch überhaupt nicht an das Rappen. Einzige Ausnahmen bildeten Parodien auf Rap aus den USA von Bands, die man nicht der HipHop-Szene zuordnen konnte.

Nach und nach kam immer mehr Rap-Musik aus den USA auf Schallplatten, in Filmen und auch durch die in Deutschland stationierten Soldaten zu uns rüber. Vereinzelte Leute fingen an zu rappen - und zwar auf Englisch.

Denn der Spirit war: Die Kultur, die wir uns aus den USA aneignen, gilt es genau richtig nachzuahmen. Da kam man noch überhaupt nicht auf den Gedanken, auf Deutsch zu rappen. Man wollte damals die HipHop-Kultur wie sein eigenes Baby verteidigen, es aufwachsen sehen und groß werden lassen. Dafür war es allen deutschlandweit klar, dass man sich connecten musste. Die wenigen, die sich vernetzten, spürten, dass HipHop eine Lebenseinstellung ist und nicht nur ein Zeitgeist. Deutschrap baut auf diesen Strukturen bis heute auf.

Jam Sessions waren sehr prägend für die Entwicklung der deutschen HipHop-Kultur.

Bei diesen Veranstaltungen trafen sich alle Sprüher, Tänzer, MCs und DJs, um gemeinsam das zu tun, was sie am meisten liebten.

Anfangs wurden die Jams zum Beispiel in einem Jugendhaus in der Stadt organisiert und mit Flyer beworben, um auf die Jams aufmerksam zu machen. Eingeladen waren alle, die sich irgendwie in der HipHop-Kultur einbringen konnten. Um die 1990er-Jahre herum wurden HipHop Jams immer größer.

Jams bildeten also den Knotenpunkt, ein Netzwerk von allen HipHop-Interessierten der ersten Phase des HipHops. Dort konnte man sich in allen möglichen Disziplinen ausprobieren, seine Skills trainieren, ausbauen und das Wichtigste: sich vernetzen.

Aber wie wurde Rap zu Deutschrap?

Auf der No Ignorance Jam in Köln 1991 begann Rapper Torch von der Rap-Gruppe Advanced Chemistry (ohne Absprache mit den restlichen Bandmitgliedern) einen Freestyle auf Deutsch zu rappen.

Für viele aus dem Publikum und seinen Rap-Kollegen war das neu und skandalös. Gleichzeitig gewann Torch auch Zustimmung.

Seit diesem Freestyle von Torch war man sich in der noch kleinen Szene einig, dass man jetzt auch auf Deutsch rappen darf.

|

Jahr |

Was? |

|---|---|

|

1991 |

LSD: Album "Whatch Out For The Third Rail" -> noch auf Englisch -> schon sehr professionell -> erhielten als einer der ersten Rap-Gruppen in Deutschland Aufmerksamkeit |

|

1992 |

Fantastischen 4: Single "Die da?!" -> kamen als erste deutschsprachige Rap-Gruppe auf Platz 2 der deutschen Charts Advanced Chemistry: Schallplatten-Single "Fremd im eigenen Land" (A-Seite) & "Ich zerstöre meinen Feind" (B-Seite) -> Die B-Seite der Platte zählt als einer der ersten deutschen Battlerap-Tracks |

„Und Battlerap kommt so richtig rein ab Mitte der 90er. Das hängt damit zusammen, dass die Reime, die man aus Amiland hört und die Battles, die man sieht, das findet man natürlich auch lustig und man fängt dann an, Doppelreime Trippelreime zu übernehmen.“

|

Jahr |

Was? |

|---|---|

|

1995 |

Fettes Brot: Single "Nordish by Nature" -> auch Fettes Brot schaffte schon sehr früh einen kommerziellen Erfolg |

|

Ab 1997 |

Der Royal Bunker Die RBA |

Ab 1997 trafen sich regelmäßig Berliner MCs (zB. Kool Savas, K.I.Z, Sido,…) in Berlin-Kreuzberg in der Kellerkneipe „Royal Bunker“, um Open-Mic-Sessions und Freestyles zu halten, sich miteinander zu messen und Feedback zu erhalten. Der Royal Bunker wurde nach dem Vorbild des Project Blowed in L.A. von Marcus Staiger gegründet und sollte ein regelmäßiger Treff für alle Rap-Interessierten in Berlin werden.

Die Berliner Rapper haben schon immer eine gewisse Aggressivität im Vergleich zu Restdeutschland gehabt. Gerade Ende der 1990er-Jahre und Anfang der 2000er-Jahre wollte man sich von der restlichen Szene abgrenzen.

Berliner Rapper sind nicht zu den Jams gepilgert. Und wenn sie doch mal hingereist sind, wollten sie Randale machen.

1997 wurde auch die Online-Battlerap-Plattform gegründet: die Reimliga Battle Arena. Die RBA war zunächst erst mal ein loser Verbund des deutschen HipHop-Untergrunds. Gegründet wurde sie von den aktiven Mitgliedern des damaligen „Newsgroupde.alt.music.hiphop“.

Die Mitglieder kamen aus ganz Deutschland und waren überwiegend Jugendliche, die aus ihren Kinderzimmern heraus Rap-Musik machten.

Wie es in der HipHop-Szene so üblich ist, fühlte sich jeder als „der beste Rapper“. Doch es kann nur einen geben. Und so kam innerhalb der Newsgroup „damh“ der Wunsch auf, sich gegenseitig zu battlen und ein kollaboratives Regelwerk zu erstellen.

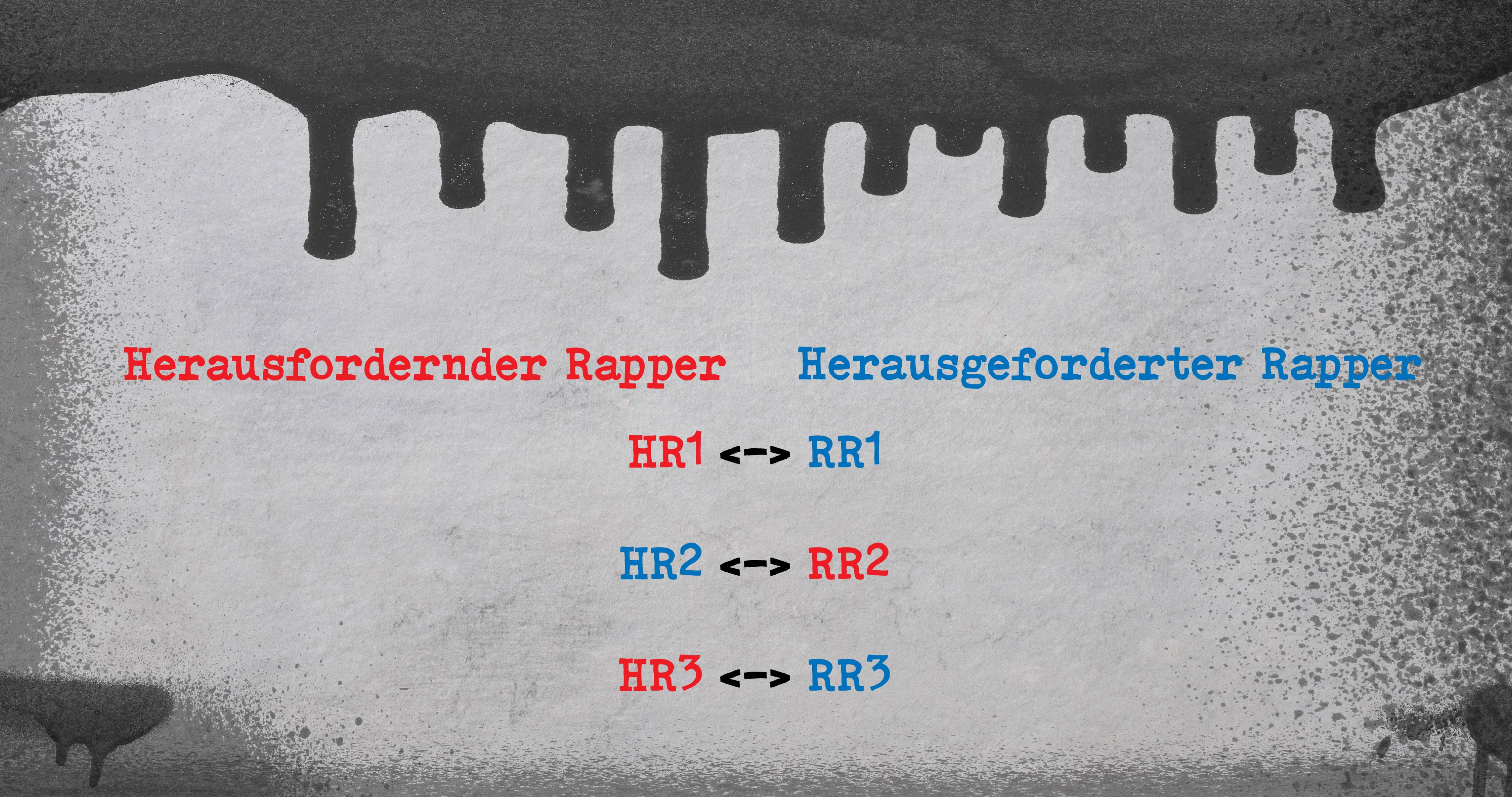

Die Jury wurde aus kompetenten Mitgliedern zusammengestellt. Sie bewertete die Tracks und vergab die Punkte. Die Battlerunden wurden nach dem „Best-of-three“ - System ausgetragen:

Die erste Runde („die Hinrunde“) wurde vom herausfordernden Rapper gestartet und der herausgeforderte Rapper musste innerhalb von 48 bzw. 96 Stunden das Battle annehmen und seine Rückrunde hochladen. Der herausfordernde Rapper darf bei einem RBA-Battle insgesamt zweimal eine Runde starten und seine Konter vorlegen und der herausgeforderte Rapper darf zweimal auf die Konter aus der HR antworten.

Der, der die HR machen muss, darf sich frei einen Beat wählen und der Rapper in der RR muss auf dem gleichen Beat zurück battlen.

Pro gewonnenes Battle bekam man Pluspunkte und pro verlorenes Battle bekam man Strafpunkte.

Am 24.März 2000 wurde der eingetragene Verein „Reimliga e. V.“ gegründet, um die RBA über die Newsgroup „damh“ hinaus verfügbar zu machen und um auf rechtlich sauberen Beinen zu stehen.

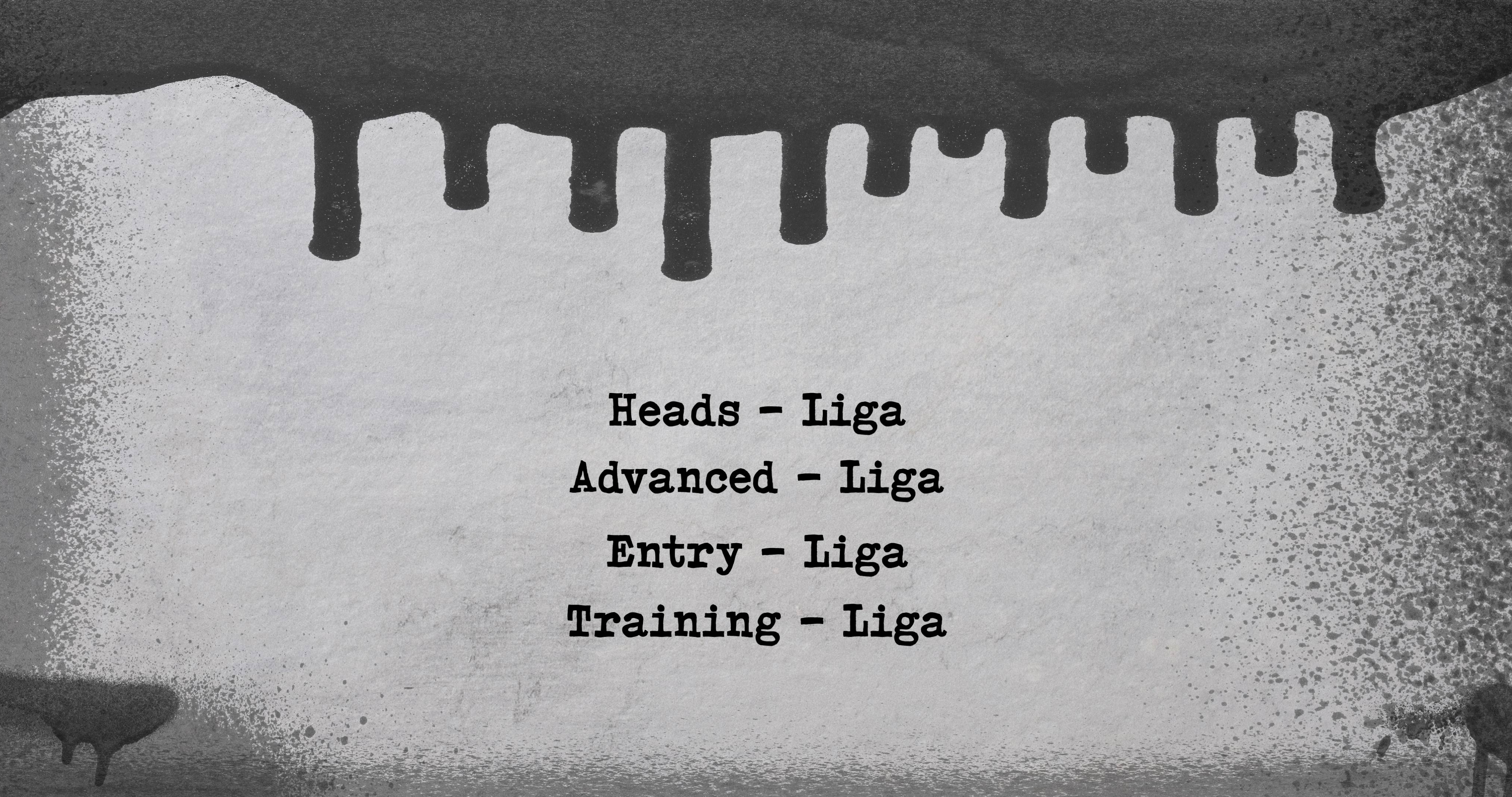

Die RBA bestand aus vier verschiedenen Ligen:

Das waren die Bewertungskriterien in der RBA

- Der Style: Ist der Style authentisch? Unterhaltsam? Aufgesetzt?

- Der Flow: Wie steht es um Flowvariationen und Präzision der gerappten Zeilen?

- Die Reime: Anzahl und „Sauberkeit“ der gereimten Silben

- Der Stimmeinsatz: Passt er zum Beat?

- Die Betonung: Wirken sie natürlich oder eher gekünstelt?

- Rhetorische Mittel: Vergleiche, Wortspiele, Metaphern etc.

- Konter: Konter spielen in der RBA (logischerweise) eine große Rolle. Man sollte Punchlines der Vorlage aus der HR aufgreifen und bestmöglich darauf eingehen.

- Etwaige andere Finessen: Überraschungen

Seit 1998 wurden in der RBA über 80.000 Battles ausgetragen. Sie galt lange Zeit als die bekannteste Plattform für deutsche Online-Rap-Battles. Spätere Rap-Battle-Plattformen und -Formate wie das VBT beriefen sich auf die RBA als ihren Ursprung.

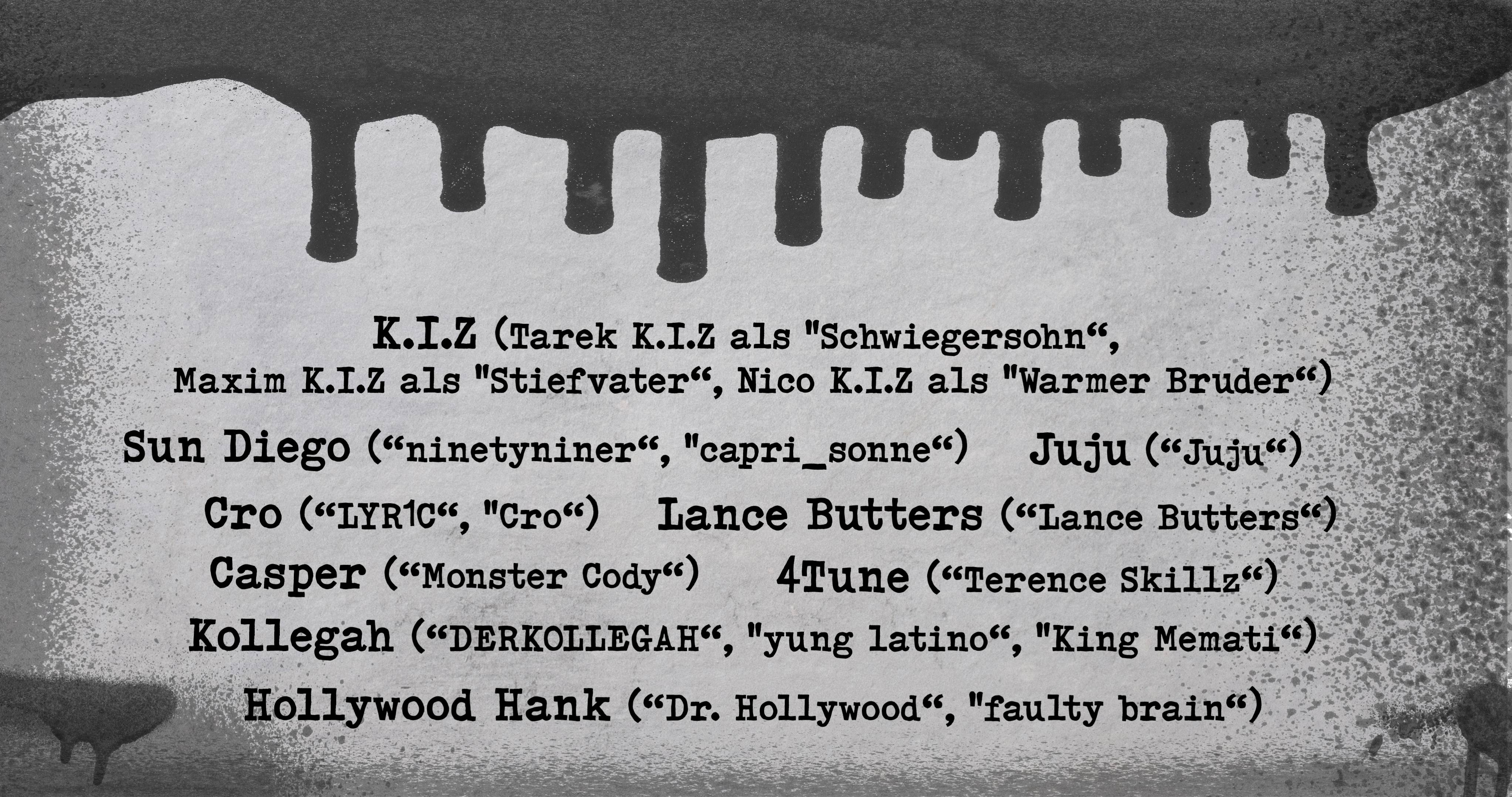

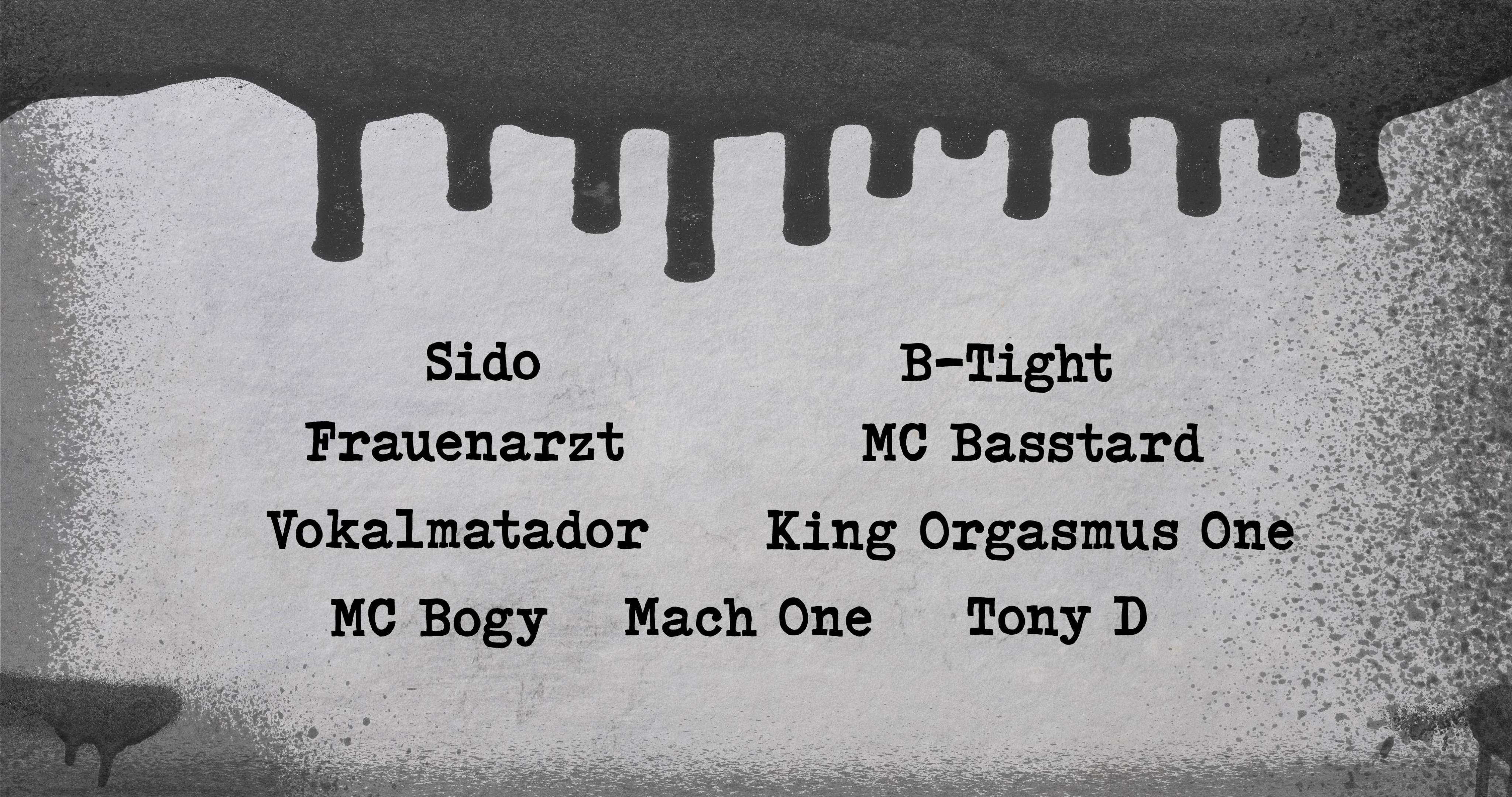

Hier noch eine kleine Liste von heute bekannten Rappern, die in der RBA teilnahmen:

|

Jahr |

Was? |

|---|---|

|

1998 |

Absolute Beginner: Debütalbum "Bambule" |

|

1999 |

Afrob: Single "Reimemonster" ft. Ferris MC -> gilt in der deutschen HipHop-Geschichte als eine der wenigen großen Deutschrap-Hymnen Rap am Mittwoch |

Kurz vor der Jahrtausendwende im Jahr 1999 bis zum Jahr 2000 entwickelte sich „Rap am Mittwoch" auf Initiative von Moderator Ben Salomo in einem Kellerraum der Berliner ufaFabrik.

Der Fokus des Events lag damals noch auf Open-Mic-Sessions, an denen viele heutige Berliner Rap-Größen teilnahmen.

Die Rapper konnten dort ihre ersten Live-Erfahrungen sammeln. Damit galt RaM — ähnlich wie der Royal Bunker — als ein Urgestein der Berliner Rap-Szene und trug maßgeblich zur Bildung der Berliner HipHop-Community bei.

Da die ufaFabrik die größer werdenden Besucherzahlen des RaMs nicht mehr bewältigen konnte und kein alternativer Veranstaltungsort gefunden wurde, fand im Jahr 2000 die vorläufig letzte RaM-Veranstaltung statt.

Mehr über Rap am Mittwoch findest du in Kapitel 3.

|

Jahr |

Was? |

|---|---|

|

2000 |

Samy Deluxe: erster Solo-Rapper, der im Egozentrismus rappt Kool Savas: führte mit Single "King of Rap" Battlerap und Untergrund-Rap in den deutschen HipHop ein |

|

2001 |

Gründung des Labels "Aggro Berlin" -> erfolgreichstes HipHop-Label in den 2000er-Jahren |

|

2003 |

Bushido: Soloalbum "Vom Bordstein bis zur Skyline" -> erstmals einen sehr düsteren und harten Charakter im Vergleich zur restlichen deutschen HipHop-Szene -> gilt außerdem als Meilenstein für die spätere Entwicklung des Genres |

|

2004 |

Eko Fresh: Battle-Track "die Abrechnung" & Antwort von Kool Savas "das Urteil" -> erster großer Beef in der deutsche Rap-Geschichte Sido: Single "Mein Block" -> ist seitdem mit Bushido für die kommerzielle Etablierung des deutschsprachigen Ghetto-Raps verantwortlich |

Die Berliner Szene rund um Kool Savas und Aggro Berlin machten den Battlerap deutschlandweit bekannt und populär. Sie richteten sich in ihren Texten — im Gegensatz zu organisierten Battles — meistens an eine unbestimmte Person oder Gruppe. Das war für den Mainstream greifbarer als ein Battle zwischen zwei Rappern.

Außerdem beeinflussten die Berliner mit ihrem Sound kommende Generationen von Deutschrap.

Von 2006 bis 2008 wurde eine dreiteilige DVD-Serie mit dem Namen „Feuer über Deutschland“ veröffentlicht. In allen drei Teilen treten bekannte deutsche Rapper und ihre Crews gegeneinander in Rap-Battles an.

Die DVD-Teile sind gefilmte Battles von mehreren MCs und ihrer Crews. Vorgetragen wurden a cappella vor allem Written Battles und weniger Freestyle-Battles. Für jeden Teil wurde eine andere Location gewählt.

Einige Rapper, die an der DVD-Serie teilnahmen, waren auch schon vorher in der Szene bekannt. Andere erhielten erst durch ihrer Teilnahme an „Feuer über Deutschland“ ihre erste Rap-Öffentlichkeit.

Im ersten Teil von „Feuer über Deutschland“ moderierte Sebastian Yurtseven (Gründer von Out4Fame Entertainment) und Rapper Kool Savas. Man orientierte sich beim Stil und der Art der Battles an den schon bestehenden US-amerikanischen Formaten, die vor allem durch den Film „8 Mile“ mit Rapper Eminem berühmt wurden. Aber natürlich auch an den Royal Bunker und RaM.

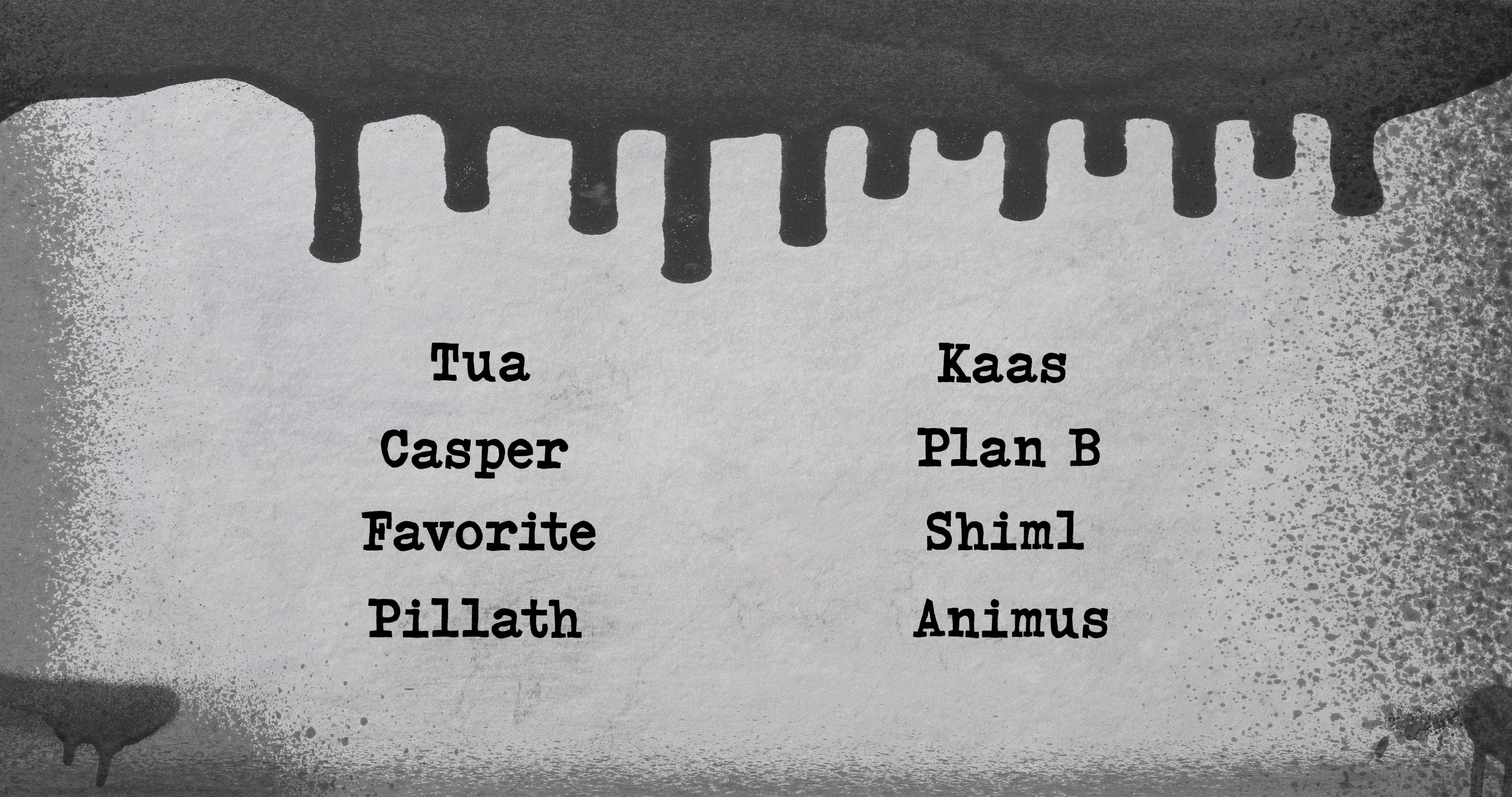

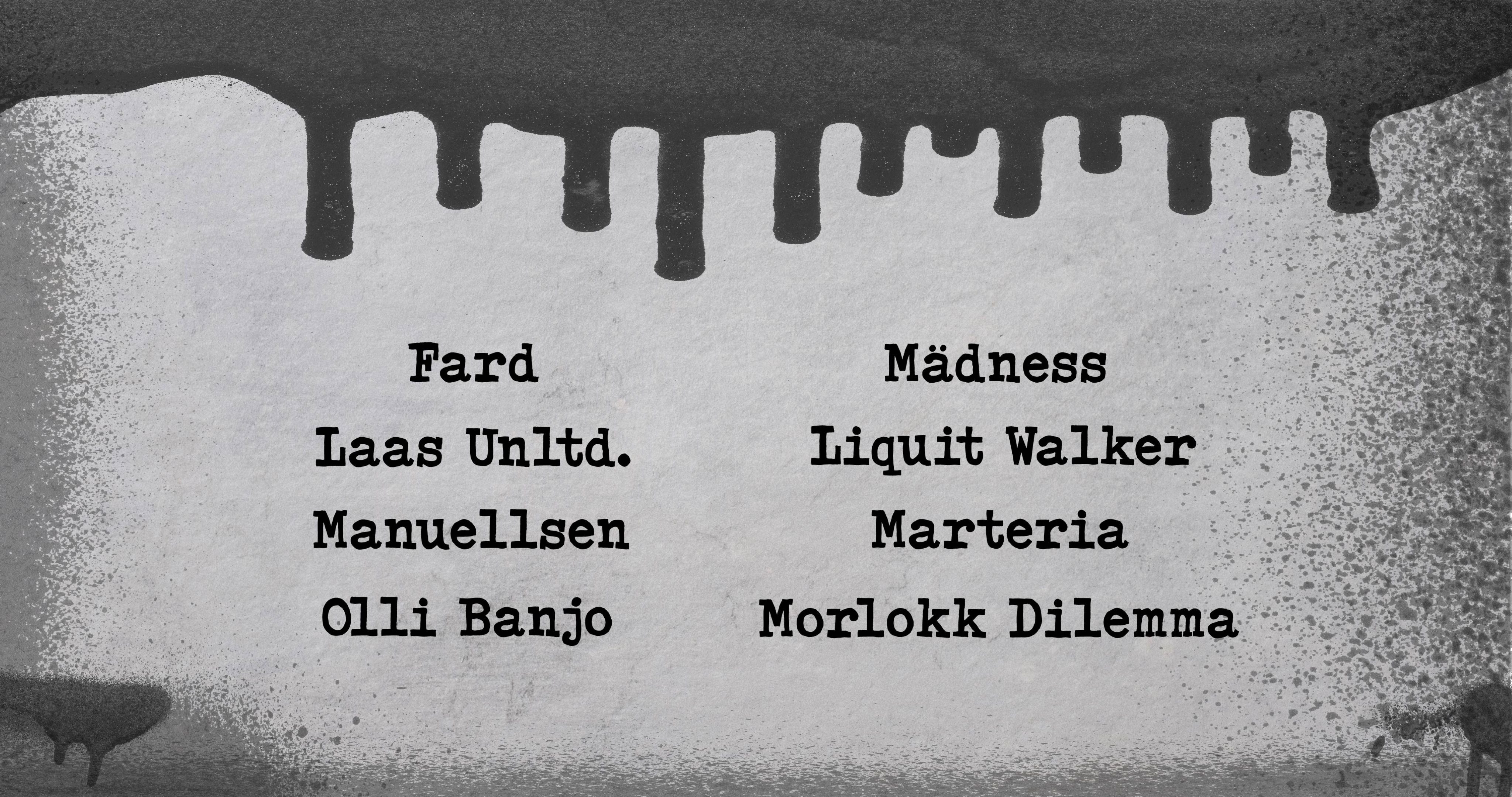

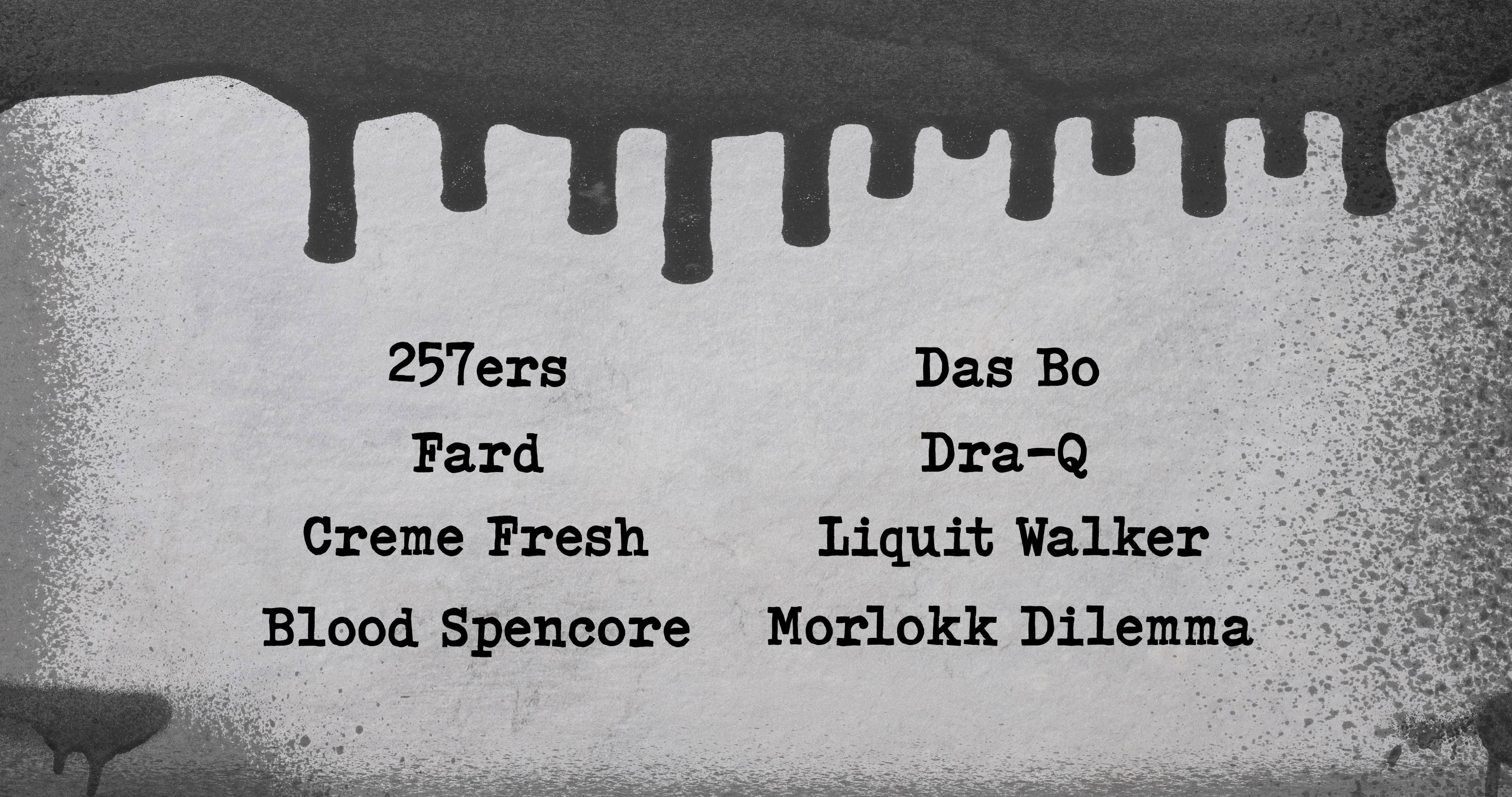

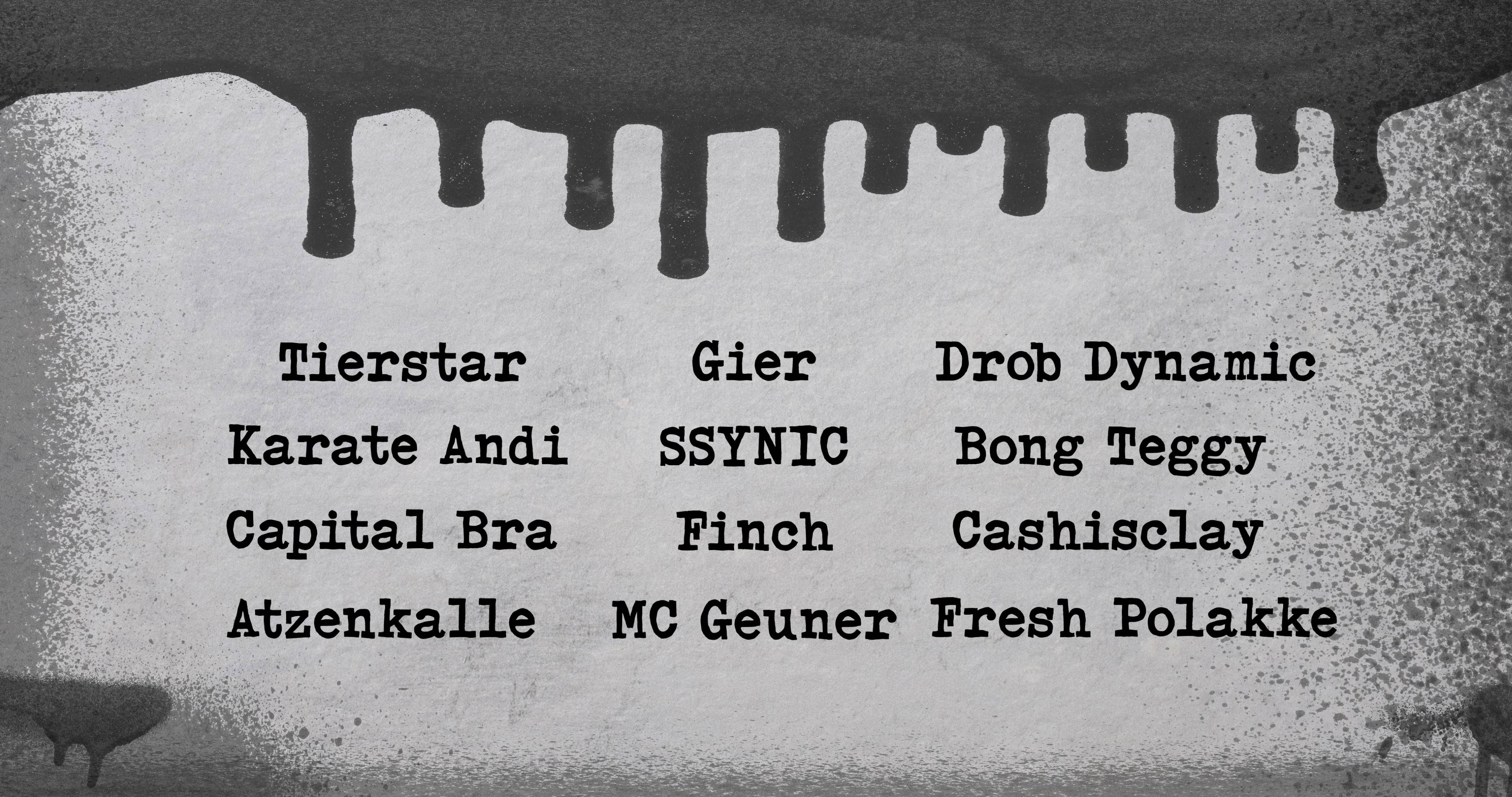

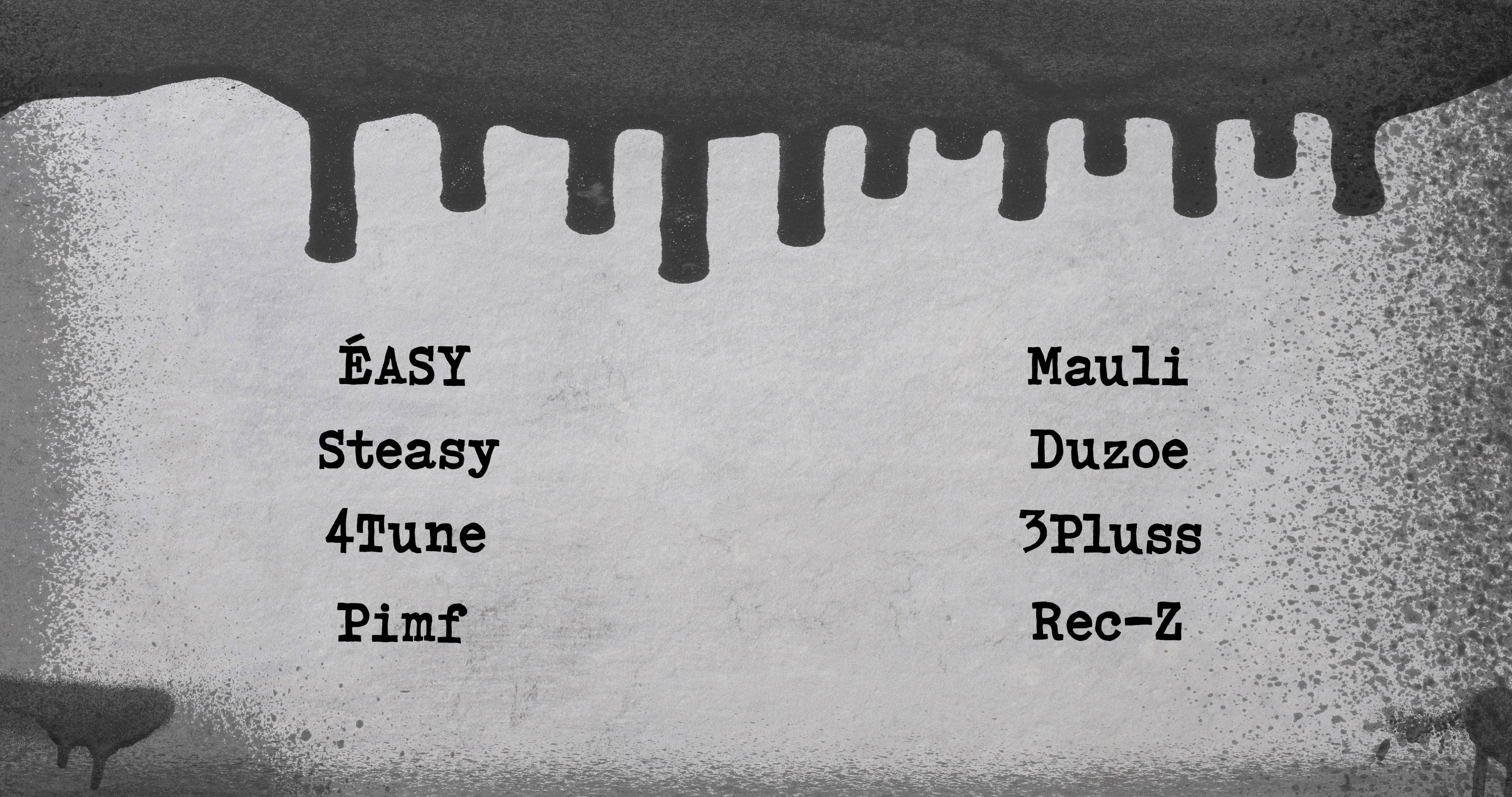

Hier ist eine Liste von Rappern, die auf dem ersten Teil gebattlet haben:

Im zweiten Teil von „Feuer über Deutschland“ moderierte Snaga (auch bekannt durch das Duo „Snaga & Pillath“ von den HipHop-Labels „3p“ und „Deluxe Records“).

Hier ist eine Liste von Rappern, die auf dem zweiten Teil gebattlet haben:

Teil 3 der DVD-Reihe wurde von Marcus Staiger (Rap-Journalist, früherer Labelboss von Royal Bunker) moderiert. Im Vergleich zu den ersten beiden Teilen, bei denen direkt im Publikum mitgeschnitten wurde, fanden die Battles diesmal in einem Boxring stattt.

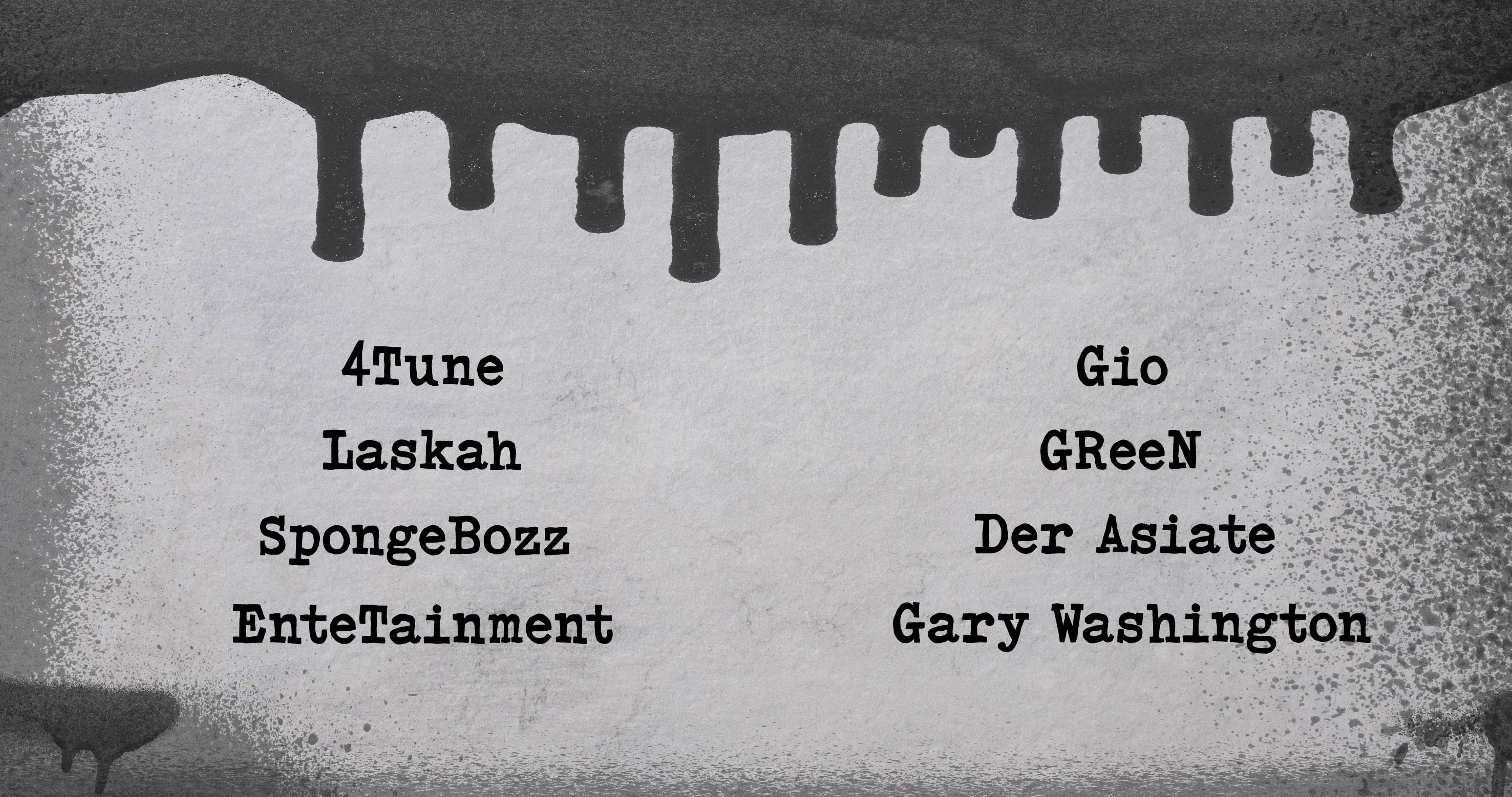

Da im dritten Teil 100 Rapper in ca. 20 Battles auftraten, gibt es hier nur eine kleine Auswahl von Rappern und Crews, die im dritten Teil teilnahmen:

|

Jahr |

Was? |

|---|---|

|

2007 |

VideoBattleTurnier |

|

2008 |

Peter Fox: Album "Stadtaffe" -> erreichte Platz 1 der deutschen Charts -> Album war zeitlos und allgemein, Texte haben bei den Zuhörenden sehr starke Bilder erzeugt -> öffnete die Türen für neue Künstler und neue Rap-Genres |

In den 1990er-Jahren begann Deutschrap aus seinen Babyschuhen langsam zu wachsen. Was anfangs noch eine Orientierungssuche durch direkte Nachahmung aus den USA war, entwickelte sich schnell durch Pioniere wie Rapper Torch zu einem kleinen Kind, das das Laufen lernt. Wie es bei Kindern nun mal üblich ist, probieren sie sich aus und testen ihre Grenzen. Das hat Deutschrap u. a. mithilfe von Rappern und Crews wie Advanced Chemistry, den Fantastischen 4, Fettes Brot, den Absoluten Beginnern, Afrob und zu guter Letzt auch Pionieren wie Marcus Staiger (Gründer vom Royal Bunker), Ben Salomo (RaM) und kleinen HipHop-Fans, die sich in einem Online-Forum dazu entscheiden, eine eigene Battlerap-Liga zu gründen, geschafft.

Die ersten zehn Jahre der 2000er waren geprägt von Berliner Ghetto-Rap und einer aufblühenden Deutschrap-Szene, die endlich auch kommerzielle Erfolge vorweisen kann. Das Kind kommt nun langsam in die Pubertät und wird dementsprechend frecher. Auch die Battlerap-Szene begann sich um die 2000er-Wende zu formen und experimentierte. Dabei entstanden lang anhaltende und prägende Plattformen wie die RBA, Rap am Mittwoch und das VBT.

Und auch bei der DVD-Reihe „Feuer über Deutschland“ konnten sich Rapper und Crews ausprobieren und weiter ihre Grenzen testen. Eine gewisse Portion an Spaß fehlte da natürlich auch nicht.

Nach der Berliner Ghetto-Rap-Ära und dem Ende vom HipHop-Label Aggro Berlin gab es (wieder) eine Ebbe in Deutschrap. Es fehlte an neuen Rappern und innovativer Musik. 2008 kam dann Peter Fox mit seinem Album „Stadtaffe“ um die Ecke und ebnete neue musikalische Wege für neue Rapper. Es folgte ein farbenfrohes Deutschrap, das zwar noch immer nicht erwachsen ist, aber trotzdem aufgeschlossener in jeglicher Richtung wurde.

Kapitel 3

Die Hochphase des Battlesraps: 2010 bis 2015

Die Jahre 2010 bis 2015 haben Deutschrap nochmals neu geformt und geprägt.

Einerseits wurden die Weichen gelegt, Rap mit anderen Genres zu kombinieren. Andererseits formte sich die Battlerap-Szene zu einer riesigen Community, die technischen Rap im Fokus hatte.

Rap am Mittwoch

Am 05. Mai 2010 startete zum ersten Mal eine Neuauflage von Rap am Mittwoch. Das Event fand bis zum Absetzen der Show an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat statt. Die Location war zunächst der Calabash-Club in Berlin-Mitte.

Auch nach der Reaktivierung des Formats zog das Battle-Event wieder zahlreiche namhafte Rapper aus ganz Deutschland an: Kool Savas, Alpa Gun, Laas Unldt. und Morlokk Dilemma traten sogar bei RaM im Rahmen eines Exclusives auf der Bühne auf.

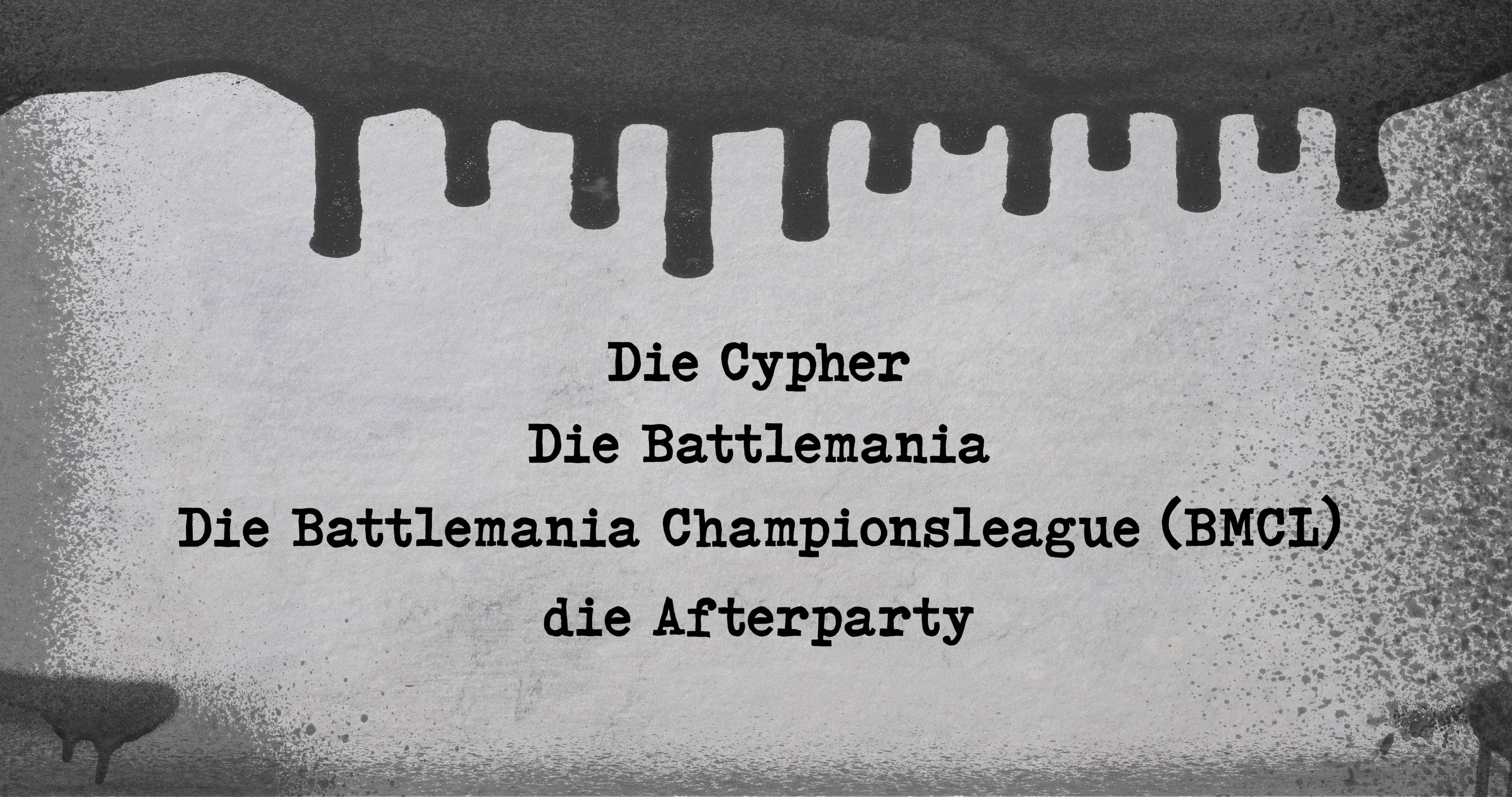

RaM setzt sich aus vier Teilen zusammen:

Die Cypher

Die Cypher ist mit einer Open-Mic-Veranstaltung vergleichbar. Aus dem Publikum darf jede Person nach dem Mikrofon verlangen und auf dem vom DJ ausgewählten Beat rappen. Sie dient dazu Erfahrungen zu sammeln und eigene Texte oder Freestyles dem Publikum zu präsentieren. Außerdem konnte man sich in der Cypher für das im Anschluss stattfindende Battle bewerben.

Die Battlemania

Das Battle glich bei RaM einem verbalen Schlagabtausch: Zwei Kontrahenten stehen im Wettstreit zueinander und versuchen durch das Dissen eines fiktiven oder realen Gegners und mit einer übersteigerten positiven Selbstdarstellung das Publikum für sich zu gewinnen.

Maßgeblich für einen Sieg waren Punchlines, Konter der Punchlines, die Technik und die Delivery.

In verschiedenen Runden mussten die Rapper verschiedene Disziplinen des Battleraps durchgehen: Written Battles On Beat (vorgeschriebene Texte auf einem Beat), a cappella und Freestyle.

Wer am Ende einer Runde gewinnt, entschied das Publikum. Dieses drückten ihre Entscheidung mit Handzeichen und Lautstärke aus. Allerdings wurden nur die erhobenen Hände berücksichtigt.

In der BMCL entschied eine Jury den Gewinner. Sie bestand aus drei Personen des RaM-Umfelds.

Hier eine Liste bekannter RaM-Teilnehmer:

VideoBattleTurnier

Das VBT wurde vom Veranstalter rappers.in im Jahr 2007 gegründet. In den ersten Jahren war die Battlerap-Plattform erst mal nur eine Insider-Veranstaltung.

Das Grundprinzip:

Zwei Rapper, die zufällig gewählt wurden, stehen sich per Videos „gegenüber“ und müssen sich in einem Raptrack inklusive Musikvideo, das sie selbst erstellen, bis zu einem gewissen Fristende battlen. Anschließend wird das Battle von einer unabhängigen Jury bewertet.

Die Jury besteht aus ausgewählten Nutzern, die sich schon lange vorher als Mitglied qualifizierten oder von rappers.in als kompetent beurteilt wurden. Außerdem musste man auch eine Probebewertung einreichen, um dann bestenfalls den Kriterien als Juror zu entsprechen. Falk Schacht zum Beispiel war mal ein Jury-Mitglied.

Anfangs wurde durchgängig mit Hin- und Rückrunden gebattlet. Genau wie in der RBA durfte jeder Kontrahent für seine HR den Beat wählen und in der RR musste dann auf den gleichen Beat aus der HR gekontert werden. Die HR und RR wurde dann gegenübergestellt und bewertet. Wenn ein Rapper gewonnen hat, steigt er eine Runde auf und muss erneut gegen einen anderen Rapper, der auch gewonnen hat, battlen. Dieses Prinzip wird so lange ausgeführt, bis nur noch zwei Rapper übrig bleiben, die dann um den Turniersieg kämpfen.

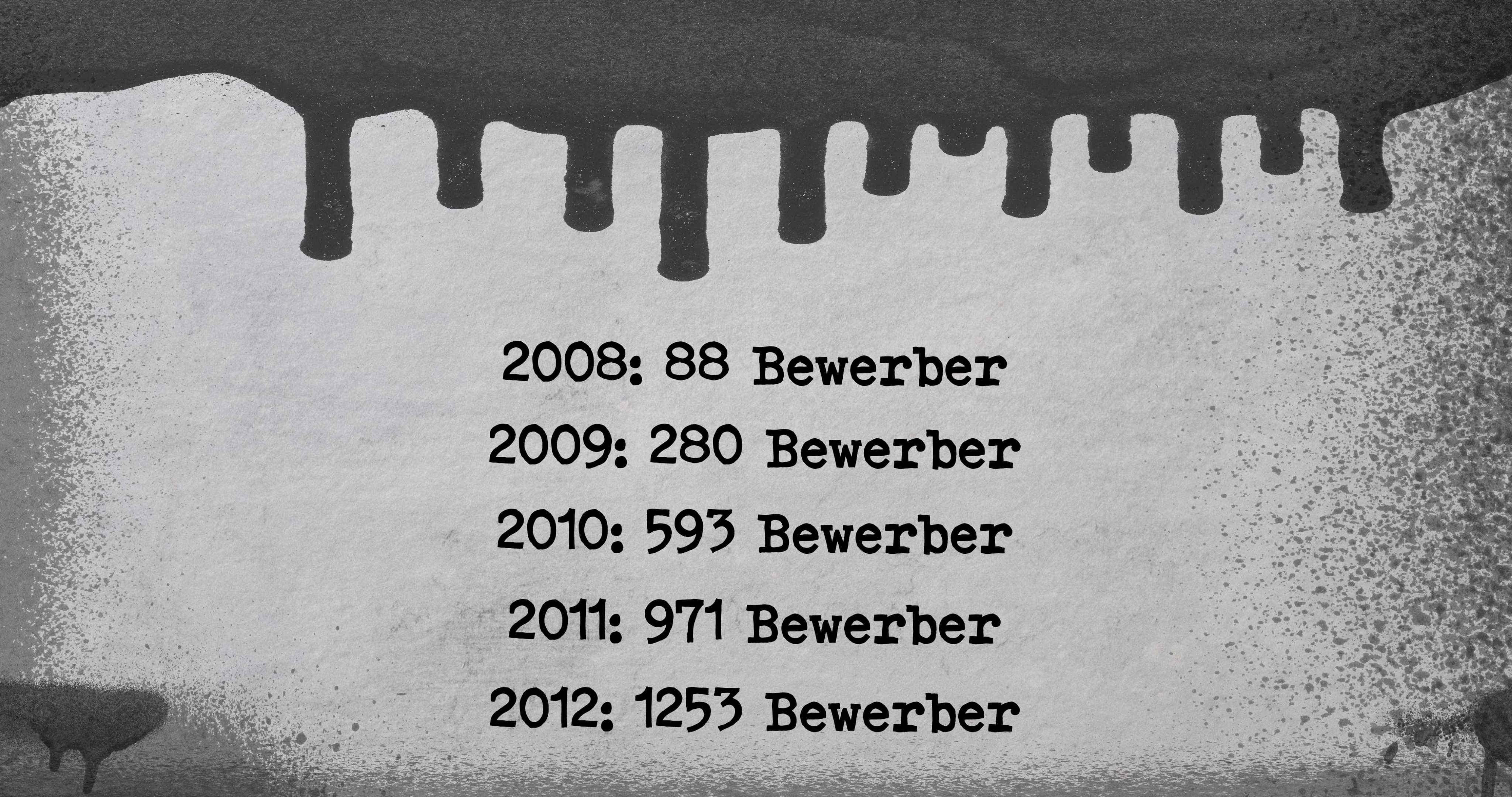

Jahr für Jahr bekam die Plattform immer mehr Aufmerksamkeit, sodass auch immer mehr Rapper teilnahmen:

Wegen den stark steigenden Teilnehmerzahlen wurde ab dem VBT 2011 das K.O.-System abgewandelt mit Vorrunden und mit einer Jury-Bewertung, bevor dann das herkömmliche K.O.-System angewendet wurde.

Außerdem wurde 2011 ein User-Voting eingeführt, bei dem alle angemeldeten Nutzer über den Sieg einer Runde abstimmen konnten. Dieses User-Voting zählte wie eine Jury-Stimme und sorgte bei Unentschieden für die Entscheidung.

In den Jahren 2012 bis 2014 gab es neben dem herkömmlichen VBT auch eine VBT Splash! - Edition und spätestens ab da bekam das Turnier einen enormen Bekanntheitsgrad.

Das VBT Splash! wurde zusammen mit rappers.in und dem damaligen Splash! Mag herausgegeben. Das besondere: Der Sieger dieses Turniers konnte einen Auftritt auf dem Splash!-Festival gewinnen. Teilnehmen durften aber nur Rapper, die in den vorherigen VBTs (ab 2008) mindestens ins Halbfinale eingezogen waren.

rappers.in hatte sogar extra zum Turnier ein eigenes VBT-Magazin, in denen die einzelnen Teilnehmer vorgestellt wurden und über das Turnier berichtet wurde.

Rapper, die regelmäßig beim VBT teilnahmen und auch noch weit(er) gekommen sind, konnten diese Bekanntheit nutzen, um die Karriereleiter weiter hochzuklettern.

Und einige Rapper wurden nach ihrer Turnierteilnahme auch tatsächlich kommerziell erfolgreich:

- Lance Butters unterschrieb 2013 bei „FourMusic“ und erreichte mit seinem Debutalbum „Blow“ unter anderem Platz 2 der deutschen Albumcharts.

- Weekend erhielt 2013 einen Vertrag beim Label „Chimperator“. 2015 erschien über das gleiche Label auch sein Nr. 1 - Album „Für immer Wochenende“.

- Battleboi Basti veröffentlichte im Juni 2013 sein Studioalbum „Pullermatz“ über das Label „Groove Attack“. Er gelangte mit diesem Album in die Top 25 der deutschen und österreichischen Charts.

- EstAs Album „EstAtainment“ erschien im Juni 2013 über das Label „Halunkenbande“ vom Rapper Baba Saad. Die Erstveröffentlichung erschien sogar als VBT-Edition mit einigen seiner Battletracks aus der VBT Splash!-Edition 2013. Das Album stieg auf Platz 11 in die Charts ein.

- Punch Arrogunz wurde im August 2013 auch bei „Halunkenbande“ gesignt. Er war unter anderem auf dem Labelsampler „Beuteschema“ (VÖ: Oktober 2013) vertreten und erreichte auch mit weiteren Veröffentlichungen mehrfach die Charts der DACH-Länder.

Hier ist eine Liste von weiteren VBT Teilnehmern, die im Anschluss eines Turniers professionelle Alben veröffentlichten und damit auch größtenteils Chartpositionen erreichten:

JuliensBlogBattle

Das JBB wird von dem YouTuber JuliensBlog betrieben. Dieser sorgte schon vor dem ersten Turnierstart für große Aufmerksamkeit. Julien Sewering (JuliensBlogs echter Name) machte Videos mit einem scheinbar grenzenlosen schwarzen Humor und produzierte schon damals Formate wie die „Rapanalyse“.

Der Hintergrund (kurz gefasst)

JuliensBlog machte vor dem JBB immer mal wieder Videos über den Rapper Sun Diego, in denen Julien schlecht über ihn redete. Außerdem machte sich Julien vor allem über seinen übermäßigen Autotune-Einsatz lustig.

Daraufhin veröffentlichte Sun Diego den Disstrack „Nobody“ gegen JuliensBlog. Dieser kündigte dann Anfang 2012 als Reaktion das JuliensBlogBattle an.

Am 20. April 2012 startete JuliensBlog dann die „Hall of Shame“.

Die „Hall of Shame“ ist ein Format, in dem JuliensBlog die — aus seiner Sicht — schlechtesten Qualifikationen für sein Turnier vorstellte und diese dann analysierte.

Nach der „Hall of Shame“ wurde dann das eigentliche JBB ausgetragen.

Das Besondere an den Turnieren von JuliensBlog ist, dass es kein allgemeingültiges Regelwerk gibt. Von Staffel zu Staffel konnten sich die Regeln ändern, —teilweise auch innerhalb eines Turniers.

Allgemein lässt sich Folgendes zu den Regeln sagen: Zu Beginn der Turniere lud JuliensBlog — neben der „Hall of Shame“ — Qualifikationen hoch, die dann einerseits durch Like-Dislike-Verhältnisse von der Community und andererseits von Julien selbst bewertet wurden.

Wie auch schon beim VBT wird im JBB das K.O.-System angewendet und es wurde auch die Videoproduktion und nicht nur die Musik bewertet.

Das Bewertungssystem veränderte sich ebenfalls immer wieder. Über die Jahre hinweg blieben folgende Kriterien aber gleich. Es änderte sich höchstens die Gewichtung der Punkte:

- Video

- Punchlines

- Technik

- Flow

- Extrapunkte

- Uservote

Seit der Kanalerstellung von „JuliensBlogBattle“ am 06. Juli 2012 auf YouTube erreichte der Kanal über 1,41 Millionen Abos und über 840 Millionen Aufrufe und ist somit mittlerweile das meist gesehene deutschsprachige Battlerap-Turnier noch vor dem VBT.

Auch bei diesem Turnier konnten die Rapper deutlich an Reichweite und Fans sammeln, — auch die bis zur Turnierteilnahme noch unbekannten Rapper.

Und Rapper wie zum Beispiel SpongeBozz und Laskah konnten nach ihrer Turnierteilnahme mit ihren Alben in die Charts eintreten.

Die audiovisuellen Battlerap-Plattformen haben zu dieser Zeit einen enormen Hype innerhalb der Deutschrap-Szene gehabt und beeinflussten diese: Die Deutschrap-Hörerenden fokussierten sich beim Hören immer mehr auf gute Wortspiele und ausgeklügelten Lines. Zuerst ausgelöst durch das VBT und dann letztendlich auch durch JuliensBlogs Battle-Analysen.

Oft war aus Sicht der Hörenden ein Rapper nur gut, wenn ein Song von ihm mindestens 90 % gute Lines hatte und dazu auch der Inhalt gut war. Und die Battlerapper hatten durch ihre Teilnahme an den Videobattles eine große Chance, Reichweite zu gewinnen und sich als Rapper in den Mainstream zu etablieren.

Battlerap war also direkt neben dem Mainstream im Mittelpunkt der Deutschrap-Szene.

Don´t Let The Label Label You

Ein Jahr nach Turnierstart des JBBs wurde das Turnier „Don´t Let The Label Label You“ ins Leben gerufen. Die Gründer sind das britische HipHop-Duo JollyJay und H-to-O, die ihren Sitz in Berlin haben.

Der Name des Turniers entstand, als JollyJay und H-to-O im Jahr 2010 während ihrer „29 Days“-Tour Shirts mit diesem Slogan druckten. Der wurde von der Öffentlichkeit gut aufgenommen. Also beschlossen sie, ihre persönliche Website genauso zu nennen: „DontLetTheLabelLabelYou.com".

Unter diesem Namen organisierten sie HipHop Events und produzierten Musik- und Battlevideos.

Zunächst präsentierten sie auf ihrem YouTube-Kanal aber nur ihre eigene Musik und die von anderen Künstlern.

Seit dem ersten Written Acapella Battle Event in der Junction Bar in Berlin ist Big Chief Teil des DLTLLY-Teams. Und seit 2013 ist DLTLLY vor allem durch ihre Written-Acapella-Battle-Liga bekannt geworden. Regelmäßig finden bei diesem Turnier Cyher- und Rap-Battles statt.

Außerdem wurden seitdem mindestens 58 Battle Events mit über 400 Battles veranstaltet, die in verschiedenen Städten audiovisuell aufgezeichnet werden.

Dank namhafter Teilnehmer und die regelmäßigen Ausstrahlungen über YouTube erlangte DLTLLY eine nationale Bekanntheit und ist derzeit Deutschlands größte Live-Battlerap-Liga.

Hier eine Liste von den vielen verschiedenen Kategorien, die es bei DLTLLY gibt:

Und was geht mit Deutschrap?

Während die Battlerap-Szene den größten Hype aller Zeiten durchlebte, blühte parallel dazu die allgemeine Deutschrap-Szene auf.

Den ersten Schritt machte Peter Fox 2008 mit seinem Album „Stadtaffe“.

Zwei Jahre später erschien dann im Jahr 2010 Marteria mit dem Album „Zum Glück in die Zukunft“ und ebnete so noch mal mehr Wege für neue Rapmusik und Rapper in Deutschland. Im Vergleich zu Peter Fox legte Marteria in Sachen Pop-Sound noch mal eine Schippe drauf. Ganz neu für Deutschrap: Zusammen mit Marterias sehr tiefer und prägnanter Stimme ist der Sound des Albums von langsamen Tempi, wenigen Silben, klaren Sätzen und Autotune geprägt.

Nur ein Jahr später kommt das Album „XOXO“ von Rapper Casper raus, womit er alle bisherigen Stereotypen des Deutschraps brach:

Casper - "Michael X" Live auf dem Splash Festival 2011

Casper hatte nichts mit dem harten Gangsta- und Straßen-Image am Hut, was man noch aus den 2000er-Jahren kannte. Aber das versuchte er auch gar nicht darzustellen. Sein Album „XOXO“ trieft nach Melancholie, Verzweiflung und Ehrlichkeit. Der Sound erinnert an eine Mischung aus Indie, Rock, Pop und Rap und bestimmte das Subgenre „Emo-Rap“.

Und wieder ein Jahr später, — im Jahr 2012, — erschien das Album „RAOP“ von Rapper Cro, den viele auch als „Panda-Rapper“ kennen. Auf diesem Album vermischte Cro Rap und Pop (= Raop) und zählt bis heute als der Pop-Rapper in Deutschland. Cro schaffte einen ganz neuen, lockeren Sound in die Rap-Szene, den man gut in seinem ersten großen Hit „Easy“ hören kann:

Cro - "Easy"

Während Marteria, Casper und Cro den Mainstream erobert hatten, hat sich im Straßenrap eine neue Gegenkultur entwickelt.

Am 21. Oktober 2012 erschien das Musikvideo zur Single „Chabos wissen wer der Babo ist“ von Rapper Haftbefehl. Bis heute ist es einer der erfolgreichsten Untergrund-Singles, die es von Deutschrap in die Charts schafften. Haftbefehl schaffte es, neue Wörter wie „Babo“, „Chabo“ etc. in die Sprache zu etablieren.

2014 erschien dann auch Haftbefehls Album „Russisch Roulette“. Spätestens mit diesem Album schaffte der Rapper den Spagat, Straßenrap Mainstream zu machen.

Abseits vom Mainstream entwickelte sich im Internet noch mal eine ganz andere Bewegung:

Am 06. Oktober 2010 veröffentlichte der bis dahin noch unbekannte Rapper Money Boy eines seiner ersten YouTube-Musikvideos: „Dreh den Swag auf“ — und sorgte innerhalb der Deutschrap-Szene für Furore.

Money Boy - "Dreh den Swag auf" | Der Song ist ein Cover des amerikanischen Songs „Turn My Swag On“ von Soulja Boy.

Bis zu den 2010er-Jahren war Deutschrap noch sehr verkrampft und auf Technik fixiert. Doch mit Money Boy war das Handwerkliche plötzlich zur Nebensache geworden und hatte sich damit komplett abseits der vorherrschenden technischen Standards bewegt.

Money Boy ist ein Vorreiter für vieles, was man heute als selbstverständlich ansieht: größenwahnsinnige, total übertriebene Raps über Klamotten, Geld und Autos. 10 bis 20 Jahre vorher war so was noch ein absolutes No-Go und heute ist es gängig und akzeptiert.

2012 gab es eine sogenannte „Swag Mob“-Gruppe auf Facebook, in die alle die Money Boy auf Facebook ein Like gegeben haben, eingeladen wurden. In dieser Gruppe wurden neue Wörter und neue Slangs von ihm nachgemacht und auch außerhalb der Gruppe benutzt. Und mit der Zeit haben immer mehr Leute aus der Gruppe angefangen, wie er auch solche Musik zu machen. Zu ihnen gehören zum Beispiel die Rapper LGoony und Jucy Süß. Schnell sind beide auch aus diesem Kreis heraus berühmt geworden. Money Boys Musik umfasst Trap-Sound, Cloudrap und Swag-Sprache und etablierte kurz darauf ganz neue Subgenres im Deutschrap.

Was passierte ab 2015?

Ab 2015 muss man zwei Punkte beachten:

Zum einen öffnete sich Deutschrap immer und immer weiter bis zu unserem heutigen Standpunkt und zum anderen wurde die Battlerap-Szene immer und immer kleiner.

Deutschrap ließ dank der Vorarbeit von Marteria, Casper, Cro und Co. immer mehr Gefühle und Melodien zu und wurde immer mehr Hit-orientierter. Und auch Straßenrap und Gangsta-Rap waren im Mainstream wieder willkommen.

Ab 2015/ 2016 lösten sich die Grenzen zwischen Rappen und Singen auf. Der Fokus lag radikal auf eingängige Beats und Melodien. Außerdem veränderte sich auch die Produktion von Rap-Musik: Es begann, dass Stimmen immer mehr bearbeitet und Rap-Texte vereinfacht wurden. Die Sprache trat also immer weiter in den Hintergrund. Immer mehr ging es um den Sound und den Vibe.

Zu den damaligen einflussreichen Rapper*innen zählen zum Beispiel Ufo361, Haiyti, RIN, Bausa, Yung Hurn oder Trettmann.

„Ich mag an diesen Leuten, dass es nicht mehr so wichtig ist, was sie sagen, sondern wie sie es sagen. »Der Scheiß ist weiß« klingt einfach geil. Ich habe mich neulich mal wieder durch meine Alben gehört und dabei bemerkt, dass ich auf den alten Alben viele Sachen so superdeutlich ausspreche. Auf den neuen Songs wie »Computiful« swagger ich viel mehr rum und achte darauf, dass es dope klingt – egal ob Deutsch, Englisch oder Kauderwelsch.“

„Der Vibe ist das Allerwichtigste. Meinen Song »Ich will, dass du mich brauchst« habe ich zum Beispiel nachts besoffen in mein 100-Euro-Mikrofon gefreestylt, um ihn dann später irgendwann umzuschreiben und auszubauen. Aber im Endeffekt ist genau die Version auf dem Album gelandet. Die klang einfach echter. Der Song wäre wertlos, wenn man nicht hören würde, dass ich bei der Aufnahme besoffen war. Das Gefühl steht immer über allem.“

„Es ist einfach nur ein bisschen abstrakter. Geschichten ohne Pointe. In jedem Song gibt es einen emotionalen Anfang und ein Ende. Du beginnst den Song mit einer Emotion, und wenn er fertig ist, beendest du etwas für dich selbst. Das Wichtigste ist doch, dass du die Leute in eine Geschichte, in ein Gefühl reinziehst. Wenn du die Geschichte auflöst, ist sie ja zu Ende. Ich will die Leute drinbehalten – in der Trap!“

Der Wandel im Deutschrap war für die ältere Generation erst mal seltsam. Aber das Grundprinzip im Deutschrap ist so: Jede neue Generation ist gerade deswegen die neue Generation, weil sie etwas anderes macht als die alte.

So war es in den 1990er-Jahren bei Torch, in den 2000er-Jahren bei Kool Savas und in den 2010er-Jahren bei Marteria und Money Boy.

Cloudrap beeinflusste Deutschrap durch den Einsatz von viel Autotune und sphärischen Synthesizer-Klängen. Das Subgenre brachte den „Vibe“ so richtig nach Deutschland.

Berühmte Vertreter: Dat Adam, LGoony, Crack Ignaz und natürlich Yung Hurn.

Und durch Trap-Musik kamen zum HipHop-Sound herunter gepitchte Stimmen und (vermehrt) „Adlips“ hinzu. Außerdem nehmen die Texte vermehrt Bezug auf das Ghetto- und Drogenmillieu.

In Deutschland sind die Begründer von Trap-Musik: Haiyti, Miami Yacine, Money Boy und ganz weit vorne Rapper Ufo361.

Und eine Gruppe darf man auch nicht vergessen, wenn man an die Entwicklung von Deutschrapende der 2010er-Jahren denkt: die 187 Straßenbande.

Spätestens mit der Veröffentlichung des Kollaboalbums „Palmen aus Plastik“ (VÖ: 09. September 2016) der beiden Rapper Bonez MC und RAF Camora, erlangten die beiden — und auch die gesamte 187 Straßenbande — ihren Hype, der bis heute noch anhält.

Mit diesem Albumsound schafften die Rapper erfolgreich eine Mischung aus Rap und Dancehall bzw. Reggae. Plötzlich versuchte sich jeder an diesem Sound und sorgten regelrecht für eine Deutschrap-Dancehall-Welle in den Deutschrap-Charts. Noch bis Anfang der 2020er-Jahre hielt dieser Trend an.

Während also Deutschrap immer populärer wurde und immer mehr die Charts dominierte, konnte man die Battlerap-Szene immer mehr von der Bildschirmfläche verschwinden sehen.

Lediglich hart eingesessene Battlerap-Fans verfolgten die Szene aktiv.

Die RBA konnte sich noch bis Ende 2020 „am Leben“ halten. Die Plattform ging am 31.12.2020 offline, weil es einfach nicht mehr genügend aktive Mitglieder gab.

Auch das VBT beendete 2018 sein Turnier. Die Relevanz, die das VBT früher noch hatte, verschwand zunehmend und ging an das JBB über.

Doch auch das JBB wurde von Jahr zu Jahr schlechter. JuliensBlog führte im Laufe der Zeit immer mal wieder neue Wettbewerbe ein, wie zum Beispiel die „JuliensMusicCypher“ und dessen Nachfolger „JuliensCoronaCypher“.

Im Juli 2017 startete Julien die fünfte Ausgabe des JBBs, kündigte aber Ende Oktober 2017 eine Pause an. Der Grund der Pause war angeblich eine Umstrukturierung des Turniers. Die Pause ging bis zum April 2018 und ab diesem Zeitpunkt ging es nicht mehr wie gewohnt weiter:

- verspätete Uploads

- ausfallende Analysen

- unklare Regeln

- Unmotivation seitens JuliensBlog

Die Folge: Immer mehr Zuschauer verloren ihr Interesse an das Turnier.

Anfang März 2019 endete die fünfte Ausgabe des JBBs — nach mehr als 1,5 Jahren.

Seitdem gab es keine neue Ausgabe des JBBs, nur ein Nachfolgeturnier: das „OctaBattle“.

Aber auch das hatte keinen großen Erfolg.

Die Live-Battle-Wettbewerbe entwickelten sich hingegen in Ordnung bzw. sogar ganz gut:

DLTLLY ist immer noch erfolgreich und hat sogar die Covid-Pandemie finanziell überlebt.

RaM hingegen veranstaltete am 05. Mai 2018 seine letzte Veranstaltung. Jüdischer Gründer Ben Salomo beobachtete antisemitische Entwicklungen in der Battlerap-Szene und wollte sich deswegen zurückziehen.

„(…) das ist auch Teil der Szene– die Entourage und natürlich die Fans. Und da ist eine große Menge an realem Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und Frauenverachtung zu finden.“

Kapitel 4

Kritik

An der Aussage von Ben Salomo, dass er Rassismus und Diskriminierung gesehen habe, ist definitiv etwas dran. In den vergangenen Jahren fanden einige Battles statt, die stark polarisierten und für manche unter die Gürtellinie gingen:

So äußerte Rapper Fresh Polakke bei einem RaM - Battle gegen seinen Kontrahenten Rapsta die Line:

„Ich gehe zu deiner türkischen Mama, kitzle an ihrem türkischen Loch rum, geb' ihr 'ne Kopfnuss, lass' mir einen blasen und wichs' ihr aufs Kopftuch.“

Und löste Empörung in der Crowd aus. Nach dieser Line folgten noch weitere Lines, die gegen die Mutter seines muslimischen Gegners gerichtet waren.

Bei einem DLTLLY-Battle zwischen Rapper Nedal Nib und der Rapperin Pilz zieht sich Pilz ein Kopftuch auf und rappt über ein stereotypisches Frauenbild im Islam.

"Darf ich dann deine muslimische Frau sein? Ich trag' dir auch die ALDI-Tüten ins Haus rein. (…) Und wenn es okay für dich ist, geh' ich auch in die Moschee mit dir mit, aber nur, wenn du mich da auf dem Gebetsteppich fickst."

Nach diesem kontroversen Battle erhielt Pilz in sozialen Medien vermehrt Morddrohungen und Nedal Nib bringt anschließend folgendes Statement:

Bei dem RaM-Battle der Rapper Mighty Mo und SSYNIC warf Mighty Mo seinem Gegner vor, er hätte keine Daseinsberechtigung im Battlerap, da er ursprünglich aus dem Stand-up-Comedy käme.

Um diese Aussage zu unterstützen, zog Mighty Mo als Vergleich einen politischen Konflikt im Nahen Osten hinzu: Demnach würde sich SSYNIC in der Battlerap-Szene ausbreiten, wie Israel das in Palästina gemacht haben soll. Zu guter Letzt nutzte Mighty Mo die Worte „israelisches Judenpack“.

Während man von der Crowd einen leichten Jubel zuhören bekam, sah man Moderator Ben Salomo an, dass ihm das zu viel war.

Das Battle gewann letztendlich Mighty Mo. In dem anschließenden Interview spricht dieser dann noch mal ganz speziell das Thema Rassismus an und betont, dass derartige rassistische Begriffe im Battlerap nichts zu suchen haben.

Ebenfalls bei einem RaM-Battle zwischen den Rappern Finch und Gogu rappt Finch:

„Deine Mutter Doggystyle, immer Richtung Mekka … Wie deine Mutter ihre Beine spreizt, in ihrer Fotze stecken hundert Kilo Schweinefleisch“

Nach dieser Zeile fühlte sich ein Zuschauer aus der Crowd so stark provoziert, dass er um sich schrie. Finch entgegnete daraufhin: „Für mich ist es nur Rap.“

Der Zuschauer ließ sich aber nicht mehr beruhigen, weswegen Ben Salomo einen Vortrag über die Kunstfreiheit im Rap hielt. Dabei ging er auch darauf ein, dass man Diskriminierung aller Ethnien im Battlerap in gleicher Weise mit Humor nehmen sollte. Schließlich forderte er auch das Publikum zu mehr Toleranz auf:

„Wie oft habt ihr gelacht, als Juden-Lines da waren (…) als Schwulen-Lines (…) als Schwarzen-Lines da waren? Das ist eine Bühne, hier wird über jeden und alles gelacht. Das musst du verstehen, sonst bist du im Battlerap zu sensibel. Entweder alles oder nichts. Erst wenn wir gelernt haben, über alles und jeden zu lachen … Erst dann haben wir Normalität in unserem Land und in unserer gemeinsamen HipHop-Kultur erreicht.“

In gewisser Weiße hat Ben Salomo natürlich Recht. Battlerap ist ein sportlicher, verbaler Schlagabtausch, indem erst mal alles erlaubt ist. Denn das große Ziel ist es ja, seinen Kontrahenten möglichst hart zu treffen — und das geht eben am einfachsten mit Beleidigungen unter der Gürtellinie. Aber es fällt auf, dass hier mit zwei verschiedenen Maßstäben gemessen wird:

Gehen Zeilen gegen die eigene Volks- oder Religionsgemeinschaft, wird es angesprochen und als das benannt, was es ist. So beschwerte sich auch der Zuschauer beim Battle von Finch und Gogu. Betrifft es einen aber nicht, wird es akzeptiert. Schließlich ist das ja „nur Rap“ und das „darf man ja wohl noch sagen“. — Aber wie Ben Salomo es schon sagte: „Entweder alles oder nichts.“

Noch vor zehn bis zwanzig Jahren war der Diskurs in Deutschrap — und v.a. im Battlerap — ein anderer:

Ich möchte noch auf zwei weitere Battles aufmerksam machen, die sich im Vergleich zu den oben schon genannten Battles abheben:

Beim JBB Kingfinale 2014 zwischen den Rappern Gio und SpongeBozz behauptete Letzterer auf einer sehr ernsten Weise, dass Gio ein Mädchen vergewaltigt hätte. In dem Video schilderte ein anonymisiertes Mädchen von dem Treffen. SpongeBozz geht auf das Gesagte ein und stellt dabei den Vorwurf sehr realistisch dar.

Letztendlich hat sich herausgestellt, dass die Vorwürfe gelogen waren.

Außerdem kam es bei einem DLTLLY-Battle der Rapper Mars B. und Tobi High zu einer Schlägerei. Tobi High nutzte das Battle für einen ernsten Realtalk. Dabei griff er einen Konflikt zwischen den Rappern Mars B. und Seva auf:

Mars B. soll zu Seva gesagt haben, dass, wenn er noch einmal in der ersten Reihe eines Battles stehen würde, dieser „aufs Maul“ bekäme.

Zuvor hatten sich aber Tobi High und Seva abgesprochen, dass Seva bei diesem Battle in der ersten Reihe stehen wird. Und nachdem Tobi High dann diese Line brachte, ging Mars B. auf Seva los.

Während der Schlägerei gab es folgende Einblendung im DLTLLY-Video:

„(…) Da wir Gewalt, egal in welcher Form, hier auf DLTLLY keine Plattform bieten, den Vorfall aber genauso wenig kommentarlos und somit ohne Chance auf kontextbasierte Aufarbeitung, einfach ausblenden werden, uploaden wir das Battle ohne Cut in voller Länge.“

Im anschließenden Interview wurde die ganze Aktion aufgegriffen und nochmals betont, dass Handgreiflichkeiten im Battlerap nichts zu suchen haben.

Das Video endet mit einem abschließenden Statement von DLTLLY:

Dieser Vorfall bei DLTLLY zeigt, dass es im Battlerap eben doch Regeln gibt und nicht alles erlaubt ist. Es stellt sich also die Frage, wo die Grenzen von Battlerap anfangen, wo sie enden und ob es überhaupt welche gibt.

Innerhalb der Battlerap-Szene kristallisieren sich zwei verschiedene Lager: Für die einen ist Battlerap einfach nur ein verbaler Schlagabtausch, bei dem alles gesagt werden darf und es auf verbaler Ebene praktisch keine Grenzen gibt. Für andere hingegen sind derartige Beleidigungen eine klare Grenze, die zu weit gehen. So betiteln sie ganz klar rassistische oder diskriminierende Aussagen als solche und reagieren mitunter emotional, auch wenn es nicht um sie selber geht.

Wo könnte denn die Grenze im Battlerap liegen?

Nimmt man an, sie liege bei rassistischen Äußerungen, so kann man auch davon ausgehen, dass die eigene Herkunft eine entscheidende Rolle für das Auffassen von Zeilen ist. Einem muslimischen Rapper wird sich eher weniger von einer jüdischen Line angegriffen fühlen, dafür aber wahrscheinlich von einer muslimischen Line.

Jedoch kann man in der Szene eine gewisse Doppelmoral herauslesen: Wer sich ständig herausnimmt, eine Minderheit und marginalisierte Menschen zu verhöhnen, aber anderen gleichzeitig verbietet, die eigene Religion oder Herkunft zu verhöhnen, widerspricht sich selbst.

„Wenn eine Rapperin Todesdrohungen bekommt, weil sich irgendwelche Vertreter einer Religion auf den Schlips getreten fühlen, dann wünsche ich mir, dass sich Frauen bewaffnen, um mal all diejenigen zu bedrohen, die das weibliche Geschlecht beleidigen und Frauen verachten.“

Seit Beginn des HipHops ist Rap-Musik überwiegend von Männern dominiert. Viele Männer verstehen sich selbst als sehr dominant und denken, sie hätten ein Recht auf Bedürfnisbefriedigung. Aber die Idee des „starken Mannes“ beinhaltet gleichzeitig die Unterdrückung von Frauen (was im schlimmsten Fall zu einer sexuellen Unterordnung führt) und von homosexuellen Männern (die dabei als „schwach“ oder „weich“ angesehen werden).

Eine weitere Grenze könnte also bei homosexuell negativ konnotierten Begriffen liegen. Denn dem Gegenüber seine Männlichkeit abzusprechen, ist aus Sicht des cis-heterogenen Mannes eine besonders kränkende Beleidigung.

„Der Homosexuelle“ steht in der Rap-Musik überwiegend als die „unmännlichste Form“ eines Mannes da. Für viele Rapper wurde so eine Beleidigung gegen Homosexuelle schnell zu einem beliebten Lückenfüller und zur Allzweckbeleidigung. Das bedeutet aber nicht, dass solche Beleidigungen die persönliche Meinung der Rapper widerspiegeln. Sie dienen nur dem Zweck des Battles.

Auch bei sexistischen Begriffen kann man eine Grenze ziehen.

Oftmals wird im HipHop-Kosmos behauptet, sexistische Begriffe seien eine Reproduktion der Lebenswelt, in der die Rapper aufgewachsen sind bzw. leben. Außerdem sei es eine Darstellung dessen, wie die Rapper die Welt — und somit auch Frauen — sehen.

Wer also in einem besseren Umfeld aufgewachsen sein soll, könne ja nicht mit einem Moralappell auf die Rapper losgehen, die in ihrem Leben nicht so viel Glück gehabt haben. Das ist allerdings eine sehr einfache Erklärung, um eine gewisse Verantwortung von sich zu weisen.

Aber letztendlich ist Battlerap ein verbaler Boxring, in dem es erst mal keine Regeln gibt. Einzige Ausnahme bildet die körperliche Gewalt, die generell nichts im HipHop zu suchen hat.

Eine universelle Grenze zu ziehen, wann Gesagtes zu weit geht, gibt es nicht. Jeder Mensch muss hier für sich selber seine eigene persönliche, individuelle Grenze ziehen. Das hängt von seiner eigenen Lebenserfahrung, kultureller Prägung und in gewisser Weiße auch vom akademischen Grad ab. Es ist auch wichtig, seine eigenen Werte und Toleranzgrenzen zu kennen.

Die eine Person versteht schwarzen Humor oder Satire sehr gut und kann dabei auch mal lachen und eine andere Person kann wiederum absolut kein Verständnis dafür haben. Auch hier liegt die Grenze ganz individuell bei jedem selbst.

Oftmals beziehen sich Rapper auch auf die Kunstfreiheit. Sie wird durch Artikel 5 des Grundgesetzes gesichert. Dort heißt es:

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten“.

Künstler nehmen eine Rolle ein. Auch Rapper machen das gerne wie zum Beispiel die Rap-Gruppe K.I.Z. Sie sind in dem Moment eine Kunstfigur, wenn sie mit ihrem Rapper-Namen auf einer Bühne stehen, einen Text (ein)rappen oder ein Interview geben. Aber ist wirklich alles von der Kunstfreiheit gedeckt?

Es stellt sich außerdem die Frage, ob diskriminierende oder sogar rassistische Aussagen im Battlerap überhaupt getätigt werden müssen. Die Sprache ist ein mächtiges Mittel. Sie schafft eine Realität und diese prägt Sichtweisen.

DLTLLY - Moderatorin Ana Ryue sagte dazu in einem Interview beim Magazin Mzee:

„Viele befürchten, dass die Härte der Punchlines verloren geht, wenn man ein bisschen mehr Bewusstsein fordert. Das glaube ich aber nicht. Ich weiß, dass auch ohne Homophobie, Sexismus, Antisemitismus und Rassismus sehr krass gepuncht werden kann. Mittlerweile ist das politische Bewusstsein aber so divers und intensiv geworden, dass die meisten privilegierten Personen merken, dass sie immer wieder etwas falsch machen. Und viele checken nicht, dass die Leute, die auf sowas hinweisen, selbst ganz viel internalisiert haben. Das Problem ist, dass das oft nicht mitkommuniziert und so ein Bild von Überlegenheit vermittelt wird. Das kann einen herablassenden Vibe haben. Ich kann nachvollziehen, dass man keinen Bock hat, immer auf alles zu achten. Auf der anderen Seite versuche ich mir aber immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass es für Betroffene noch anstrengender ist.“

Rapper nutzen die Battlerap-Bühne, um das zu sagen, was sie auf der Straße nicht sagen dürfen. Ihre Fans würden schon verstehen, dass das Gesagte in einem gewissen Rahmen passiert.

Aber ist das wirklich so? Können vor allem Jugendliche zwischen Kunst und Realität unterscheiden? Beeinflusst die Sprache gerade die junge Hörerschaft?

Der Sprachgebrauch — und allgemein unsere Sprache— hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Gerade in elitären Kreisen wird darauf geachtet, niemanden auf den Schlips zu treten und bestenfalls jede Person in seiner Sprache miteinzubeziehen.

Heißt das für den Battlerap, dass die Rapper sich diesem Wandel anpassen müssen? — Nein.

Natürlich wäre es schön, wenn derartige rassistische und diskriminierende Begriffe nicht mehr verwendet werden würden. Aber gerade im Battlerap (in dem alles darauf gerichtet ist, seinen Gegner zu diffamieren) kann man von den Rappern nicht verlangen, vollkommen auf diffamierende Wörter zu verzichten.

Das zeigt, dass man beim Battlerap sprachlich nur schwer eine Grenze ziehen kann.

Jeder muss für sich selbst die eigene persönliche Grenze finden. Was für mich in Ordnung geht, ist für jemanden anderen überhaupt nicht akzeptabel.

Die Kunstfreiheit und auch der Wettkampf-Aspekt erlauben es den Rappern, in ihrer Sprache frei zu sein. Überschreitet man dennoch eine gewisse Grenze (wie zum Beispiel etwas Volkshetzerisches), muss man mit den Konsequenzen leben. Die einzige wirkliche Grenze ist die rechtliche und die körperliche Grenze.

Bevor ein Rapper an einem Battle antritt, muss er sich genau darüber bewusst sein, dass sein Gegner jeden Punkt als Angriffsfläche umdrehen kann. Rapper, die in den Rap-Ring steigen, müssen auch harte Punchlines aushalten können. Ähnlich wie ein Boxer einen harten Schlag ins Gesicht aushalten muss. Aber im Gegensatz zu den Boxern müssen Rapper auch in der Lage sein, ihre Fassung nicht zu verlieren. Denn körperliche Gewalt hat im Battlerap nichts zu suchen.

HipHop und Battlerap wurden ursprünglich genutzt, um Konflikte gewaltfrei zu lösen. Wer sich nach einer harten Punchline nicht zusammenreißen kann, ist im Battlerap fehl am Platz.

„In den letzten Jahren hat sich die Szene so krass entwickelt und ich sitze immer noch jede Woche vor YouTube und schau mir an, wie sich zwei Personen krass beleidigen. Ich kann nicht ganz erklären, was mich daran so fasziniert. Ich glaube, es ist dieser Competition-Gedanke in Kombination mit Sprache in all seinen Facetten. Ich kann plumpe Punchlines feiern, es muss auch nicht alles ohne problematische Begriffe auskommen, aber ich feier' auch diese analytischen Battles voll. Ich glaube, dass viele gesellschaftlichen Konflikte spannend auf einer Battlerap-Bühne ausgetragen werden können. Natürlich nicht faktenbasiert und komplex. Ich glaube trotzdem, dass der Ursprung von Battlerap, Konflikte mit Worten statt mit Gewalt zu lösen, ein wunderschöner und wertvoller Aspekt ist.“

Kapitel 5

Zukunftsperspektive

40 Jahre deutscher HipHop und wie alles im Leben entwickelte sich auch Deutschrap weiter.

Wie schon in Kapitel 3 beschrieben, hat sich Deutschrap von technik-fokussierter Musik immer mehr geöffnet und sich zu einem universalen Genre entwickelt, in dem es keine Grenzen mehr gibt. Der Fokus liegt auf Einfachheit, auf eingängige Melodien und auf Hit-Garanten.

Und die großen Auslöser dafür sind die sozialen Medien und die Musik-Streaming-Dienste.

Seit Mitte der 2010er-Jahre kann HipHop Mainstream-Erfolg haben, ohne aber den Mainstream überhaupt zu nutzen. Denn mit Social Media Plattformen wie zum Beispiel Instagram brauchen Rapper heutzutage keine Radio- oder Fernsehauftritte. Wenn sie was anzukündigen haben, machen sie eine Instagram Storie und ihre Musikvideos werden sowieso auf YouTube sehr gut geklickt.

Auch Beefs werden mittlerweile auf Instagram ausgetragen. Leider sind diese Beefs nicht mehr mit denen von vor zwei Jahrzehnten zu vergleichen. Statt eines Disstracks wird sich meistens einfach nur entfolgt oder man stichelt, um seine nächste Single zu promoten.

Seit der Markteinführung der Musik-Streaming-Diensten (wie zum Beispiel Spotify, Apple Music, Deezer und Co.) veränderte sich — vor allem im Deutschrap — die Produktion von Musik.

Dieser Musikmarkt drängte den herkömmlichen Vertrieb von CD- und Platten-Verkäufen zunehmend zurück. Denn durch die Streaming-Dienste kann sich heute jeder Nutzer und jede Nutzerin zu jeder Zeit für nur wenig Geld Musik anhören.

Aus Sicht der Konsumierenden ist das super. Für die Künstlerinnen und Künstler heißt das aber, dass sie ihre Musik aus der riesigen Masse hervorheben müssen.

Laut einer Studie von GEMA (2022) wird ein Musikstream nur gezählt und vergütet, wenn die Konsumierenden den Song mindestens 30 Sekunden lang anhören. Dabei ist es egal, wie lang der Song ist. Dadurch entwickelte sich der Musiktrend — gerade im Deutschrap — zu immer kürzer werdenden Songs - auch beeinflusst von TikTok als neue Social Media Plattform.

Denn darum geht es: Schnell erfolgreich werden und dabei bestenfalls viel Geld gewinnen.

Dieses Modell haben deutsche Rapperinnen und Rapper schnell für sich entdeckt.

Laut der GEMA Studie gingen im Jahr 2011 gerade mal 2 % des Gesamtumsatzes auf das Genre HipHop bzw. Rap-Musik. Im Jahr 2021 lag der Anteil schon bei 19 %. Und allein bei den Streaming-Anbietern lag HipHop im Jahr 2021 sogar bei 23 %.

Während also HipHop und Rap-Musik immer beliebter bei Konsumierenden wird, verschwindet der Marktanteil anderer Genres wie zum Beispiel der Pop-Musik oder Rock-Musik immer mehr.

Wenn also der Deutschrap-Trend dahin geht, dass alles einfacher, poppiger und Hit-lastiger wird, ist es für Battlerap einfach schwerer, da mitzuhalten. Denn heutzutage müssen die Rapper in einer riesigen Masse an Songs herausstechen.

Wie schon in Kapitel 3 erwähnt, gibt es immerhin DLTLLY und (zumindest offiziell) noch immer das JBB mit dem „OctaBattle“.

Nach Ende von RaM eröffnete Battlerap-Legende Tierstar seine eigene Battlerap-Plattform TopTierTakeover im Jahr 2018. TTT übernahm den Stellenwert von RaM und zählt heute neben DLTLLY zu den größten Battlerap-Plattformen Deutschlands.

Und obwohl es das VBT nicht mehr gibt, folgte Ende Mai 2020 das Nachfolgeprojekt des gleichen Veranstalters rappers.in : das „1battle“.

Das neue Liga-Prinzip und alle anderen Regeln werden in diesem Video erklärt:

Aber im Laufe der letzten fünf Jahren entstanden auch immer mal wieder neue Battlerap-Plattformen. Manche haben durchgehend leider nur ein kleines Publikum und andere konnten sich — teilweise sehr schnell — zu neuen, aufstrebenden Battlerap-Plattform-Sternchen etablieren. Hier eine kleine Auswahl:

Future Of Battle (FOB)

Seit Ende 2020 gibt es die Plattform „Future Of Battle“ (kurz: FOB). Sie wurde gegründet, um jungen und talentierten MCs eine Bühne zu bieten. Außerdem haben sie sich für das Jahr 2023 vorgenommen, Battlerap in Deutschland auf ein neues Level zu heben und dass dieser an alte Glanzzeiten anknüpft.

Die Battles finden live vor einer Crowd statt. Dabei kann man sich a cappella, On Beat oder Freestyle gegenseitig battlen.

Battlerap Bundesliga

Die Battlerap-Bundesliga wurde im Herbst 2017 vom Battlerapper Merlin gegründet.

Sie findet in verschiedenen deutschen Städten live statt. Die Battles sind Freestyle- und Written-Battles. Durch namhafte Teilnehmer und der regelmäßigen Ausstrahlung auf YouTube erhielt die BRB eine nationale Bekanntheit.

Du Und Deine Lines

Du Und Deine Lines wurde im September 2016 ursprünglich von Battlerap-Legende Iron Basic und BigCief als Newcomer Liga gegründet. Kurz nach der Gründung verstarb allerdings Iron Basic.

Die noch unbekannten Teilnehmer hatten durch DuDL die Chance, sich einen Platz in der DLTLLY-Cypher zu erkämpfen.

Im Sommer 2021 wurde bekannt gegeben, dass sich die Wege von BigChief und DLTLLY trennen werden. BigChief übernahm die Leitung von DuDL und die Plattform ist seitdem nicht mehr nur eine reine Newcomerliga.

FRESH - dem Battlerap

FRESH ist die Abkürzung der Wörter: „Female“, „Rap“, „Extreme“, „Savage“ und „Hitting“.

Die Plattform hat es sich zur Aufgabe gemacht, Rapperinnen zu pushen, weiblichen Rap nach vorne zu bringen und eben auch weibliche Rap Battles zu organisieren.

Bei FRESH dürfen aber nicht nur Rapperinnen teilnehmen. Es gibt auch Mixed Gender Battles.

Big Difference und BIG REALITY

Big Difference und BIG REALITY sind die Formate des (Battle-) Rappers FOUR SEVEN.

Zunächst hat dieser Anfang 2021 regelmäßig das Format „Big Difference“ auf seinem YouTube-Kanal „FOUR SEVEN“ hochgeladen und schnell wurde es sehr erfolgreich. Grund dafür ist zum einem das Konzept der Battles und zum anderen aber auch die zusätzlichen Uploads auf TikTok. Manche Battles haben bei YouTube über 1 Millionen Views erreicht.

Bei Big Difference treten die unterschiedlichsten Charaktere gegeneinander an. Dabei stehen beide Charaktere für zwei unterschiedliche Meinungen.

Ende 2022 kündigte FOUR SEVEN dann ein richtiges Battle-Turnier an: BIG REALITY.

Hier dürfen die besten acht Teilnehmer*innen aus seinem Format Big Difference teilnehmen.

Es gibt also noch laufende Battlerap-Plattformen, die teilweise besser und teilweise schlechter laufen. Aber klar ist: Die Battlerap-Szene ist nicht ausgestorben.

Noch immer ist eine ganze Szene begeistert, wenn ein neues Title-Match stattfindet oder wenn sich der berühmte „Lidl-Rapper“ PocaTV gegen jemand anderes battlet.

Formate wie Big Differrence zeigen, dass mit einem modernen Ansatz und einem modernen Marketing auch ein neues Publikum angezogen werden kann. Und die „alten Hasen“ in der Szene (wie zum Beispiel DLTLLY) haben es geschafft, sich trotz COVID-19-Pandemie zu halten.

Fazit

Battlerap ist tief verwurzelt mit der Entwicklung von Deutschrap. Schon in den 1980er-Jahren zeigten die Rapper ihre Rap-Skills und in den 1990er-Jahren entstand daraus die Battlerap-Szene. Eine große Rolle spielte dabei der Royal Bunker (1997) und die RBA (1997).

In den 2000er-Jahren begann Deutschrap so richtig kommerziell erfolgreich zu werden. Rapper, wie zum Beispiel Kool Savas, etablierten mit ihrer Art zu rappen den Battlerap in den Mainstream und die Rapper von Aggro Berlin (wie zum Beispiel Sido) machten das Dissen gegen einen unbestimmten Gegner bekannt.

In der ersten Hälfte der 2010er-Jahre wurde die Battlerap-Szene durch das VBT und JBB immer populärer, — fast genauso populär wie die allgemeine Deutschrap-Szene.

Die audiovisuellen Turniere verschafften den Deutschrap-Hörenden ein großes Bewusstsein für versierten technischen Rap. Parallel dazu wurde die allgemeine Deutschrap-Szene durch Rapper wie Marteria, Casper oder Cro immer poppiger und melodiefokussierter.

Durch die Etablierung der Subgenres, wie zum Beispiel Cloud-Rap und Trap, wich der Fokus im Mainstream immer weiter weg von ausgeklügelten Rap-Zeilen hin zu fast gesungenen Melodiefetzen. Denn der Vibe galt von da an als das Wichtigste. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren vor allem neue Social Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok. Und auch die Einführung und Weiterentwicklung des Musik-Streamings spielte dabei eine große Rolle.

Das führte automatisch dazu, dass Battlerap — als technisch versierter Rap — nicht mehr eine so große Rolle im Mainstream spielte.

Aber trotzdem ist die Battlerap-Szene nicht ausgestorben:

Noch immer ist eine ganze Szene begeistert, wenn ein neues Title-Match bei TTT oder DLTLLY ansteht. Noch immer werden die audiovisuellen Battle-Runden auf YouTube angeschaut. Und noch immer kommen neue Battlerap-Plattformen dazu.

Was in Zukunft mit der deutschen Battlerap-Szene passieren wird, kann ich an dieser Stelle nicht prophezeien. Das wird der Lauf der Zeit zeigen.

Damit die Battlerap-Szene wieder mehr an Relevanz gewinnt, benötigt sie Aufmerksamkeit. Das gibt es auch zum Teil schon: (Ehemalige) Battlerapper streamen heutzutage auf der Streaming-Plattform Twitch oder direkt auf YouTube und reagieren auf alte Battlerap-Turniere oder Rap-Battles. Dadurch bleibt Battlerap weiterhin im Gespräch und kann so einem neuen Publikum präsentiert werden.

Und Plattformen wie Big Difference oder BIG REALITY von Battlerapper FOUR SEVEN schaffen mit einer neuen Machart (Bewerbung über Social Media wie auf TikTok oder Instagram) ein genauso großes Publikum zu erreichen, wie es damals die audiovisuellen Plattformen geschafft hatten.

Es bleibt also spannend!

Danke!

Betreuung: Prof. Maximilian Richter

Interviews: Falk Schacht, 4Tune, Nicolas Ruth, Dr. Robin Meyer

Musik und Bilder: Envato und Canva

Ein großes Dankeschön geht auch an alle, die mich während meiner Bachelorarbeit unterstützt und Korrektur gelesen haben!

Diese Website ist im Rahmen der Bachelorarbeit

"Battlerap - Wie ein Subgenre aus dem Untergrund die deutsche Rap-Musik beeinflusst(e)"

von Madleen Kutterer an der Hochschule für Musik Karlsruhe im Jahr 2023 entstanden.